Os rituais de cura que os sacerdotes egípcios realizavam nas virgens dos templos.

No ano 1184 a.C., a cidade dos ladrões. O sol brilhava como uma lança sobre os pilares colossais do Templo de Karnak. Se você for lá hoje, verá turistas descansando sob a sombra dessas colunas. As pessoas fotografam hieróglifos com as câmeras mais modernas, enquanto guias explicam a magnificência dessas estruturas. Eles falam sobre o poder dos faraós, as proezas da engenharia e o esplendor da civilização egípcia. Ao tocar nessas pedras, você sente o frio de milhares de anos atrás na ponta dos dedos. O que você vê é a civilização.

Arte e reverência aos deuses. Mas se estas pedras pudessem falar, a história que contariam não seria sobre vitórias ou proezas arquitetônicas do faraó. Estas pedras contariam a história de gritos silenciosos que ecoavam na escuridão bruxuleante das lâmpadas de óleo quando a noite caía e as portas do templo se fechavam. Hoje, aqui mesmo, falaremos de um crime contra a humanidade escondido atrás da exibição mais magnífica da história. Um pesadelo sistemático coberto por pó de ouro e histórias de tradição sagrada.

Se você acredita que a história não é feita apenas de contos de fadas escritos pelos vencedores e que existem lágrimas inocentes escondidas por trás dessas construções magníficas, então você veio ao lugar certo. Nossa história começa com uma menina de 10 anos chamada Iset. Iset era uma criança que vivia em seu próprio mundinho, em uma humilde casa de tijolos de barro na margem oeste do rio Nilo. Seu pai, Horry, era um camponês rigoroso, mas trabalhador. Sua mãe, Tia, era uma mulher de mãos calejadas, que lavava roupas à beira do rio e assava pão o dia todo.

A vida da menina era simples: de manhã cedo ela perseguia gansos à beira do rio, ajudava a mãe e, à noite, seu pai contava contos de fadas sob o céu estrelado. Mas naquele ano, o Nilo não foi tão generoso quanto o esperado. O nível da água não subiu o suficiente durante a inundação. Os campos não foram irrigados adequadamente. As plantações foram destruídas pelo calor e a terra rachou. Seu pai não conseguiu pagar a dívida pelas sementes que havia retirado do templo na época do plantio. No Egito, os templos não eram apenas locais de oração. Eles eram também bancos gigantes, os fiscais tributários implacáveis e os maiores proprietários de terras da época.

E os sacerdotes do templo de Amon não eram tão pacientes na cobrança de seus tributos quanto os deuses que adoravam. A dívida tinha de ser paga com prata, com cereais ou com sangue. Iset jamais se esqueceu daquela manhã. Seu pai a vestiu com seu vestido mais limpo e penteou seus cabelos com cuidado. Iset pensou que esta era uma visita de férias. “Você é a escolhida, Iset”, dissera seu pai, com a voz trêmula. “Os deuses estão te aceitando em sua morada. Lá você nunca passará fome. Você não trabalhará sob o sol. Você terá uma vida sagrada.” Era impossível para uma criança de 10 anos compreender completamente aquele olhar evasivo nos olhos do pai, a vergonha, a cabeça baixa e as mãos trêmulas.

Quando chegaram ao colossal portão de Karnak, que se erguia em direção aos céus e fazia um humano se sentir como um inseto, ela apertou a mão do pai com mais força. Os sacerdotes no portão eram homens vestidos com linho branco, de rosto limpo, mas com olhar frio. Ao assumirem a custódia de Iset, entregaram ao pai dela uma tabuleta de argila, um recibo. Sim, você ouviu direito. Um simples documento burocrático declarando que uma dívida de 10 sacos de grãos foi perdoada em troca de uma menina. Enquanto Iset observava o pai virar as costas e ir embora, e via aquelas enormes portas de cedro revestidas de bronze se fecharem com um estrondo, ela ainda não sabia que sua infância também havia permanecido atrás daquelas portas. A única coisa que ela sentiu naquele momento foi aquele enorme nódulo frio em seu estômago e a dor aguda do abandono.

Desde o momento em que ela entrou, seus sentidos estavam sendo atacados depois do ar empoeirado, barulhento e quente lá fora. O interior do templo era fresco, escuro e tinha um cheiro pesado. O aroma de mirra, incenso, óleo queimado e flores murchas que impregnava as paredes há séculos queimava sua garganta. Os padres não a receberam com entusiasmo. Eles não acariciaram a cabeça dela. Eles não a chamaram pelo nome. Eles a descartaram como um objeto ao lado das outras garotas. Crianças iguais a ela, com os olhos inchados de tanto chorar, vinham da Núbia, da Líbia ou das aldeias do Egito. Todas essas meninas se tornariam servas sagradas do templo. Parece elegante e espiritual, não é? Mas a verdade que se escondia por trás desse título era tão cruel a ponto de despedaçar a alma de uma criança. Cruel o suficiente para transformar um ser humano em um cadáver ambulante.

A primeira destruição começou no local que chamavam de sala de purificação, onde as paredes de pedra estavam verdes de umidade. Era uma sala escura, enegrecida pela fuligem das tochas, com uma piscina de água gelada no centro. O sacerdote disse: “Você não pode comparecer perante Deus com a sujeira do mundo. Você deixará aqui a poeira do seu passado.” E arrancou o simples vestido de linho que Iset usava. A última peça costurada pelas mãos de sua mãe carregava o aroma de seu lar. A nudez é o ápice da vulnerabilidade e do desamparo para uma criança. Quando Iset, tremendo de vergonha, cruzou os braços sobre o peito para se proteger, uma velha sacerdotisa lhe deu um tapa forte. “Você não tem nada a esconder”, disse a mulher, sua voz como um chicote ecoando pelas paredes de pedra. “Este corpo não lhe pertence mais. É propriedade de Amon, propriedade que não sente vergonha.”

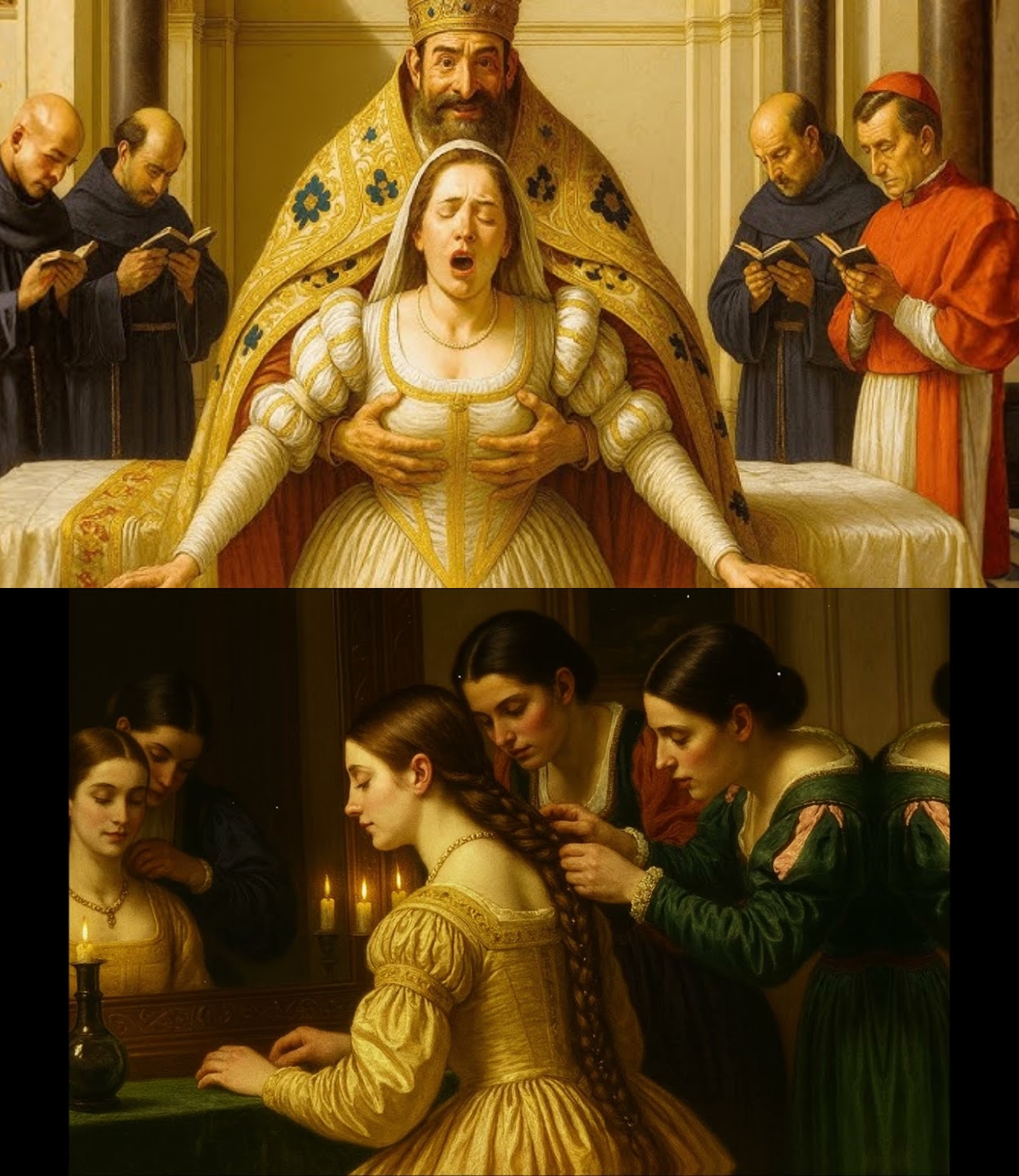

Enquanto a água gelada era derramada sobre sua cabeça repetidamente, deixando-a sem fôlego, Iset começou a chorar. Mas nem mesmo as lágrimas eram permitidas. Chorar era visto como uma rebelião contra o deus, em gratidão pela graça oferecida. “Enxugue suas lágrimas”, disseram. “Servos não choram.” Então chegou a vez da parte mais tangível da identidade: o cabelo. No Egito, o cabelo era o bem mais precioso de uma mulher, de um indivíduo. Ornamento, status e parte de sua personalidade. Os longos cabelos negros de Iset, que lhe caíam até os ombros e que sua mãe penteava e trançava todas as manhãs, eram seu orgulho. Quando um dos sacerdotes se aproximou com uma navalha curva de bronze na mão, Iset tentou recuar em pânico. Duas mãos fortes pressionaram seus ombros e a forçaram a cair no chão, sobre o piso de pedra dura, de joelhos.

O som da lâmina de bronze raspando seu couro cabeludo foi um som que Iset jamais apagaria de seus ouvidos enquanto vivesse. A cada mecha de cabelo que caía no chão molhado, outra lembrança do passado de Iset era arrancada. Enquanto aqueles cabelos, acariciados por sua mãe e soprados pelo vento, jaziam sem vida no chão em um monte negro, ela não ousou se olhar no espelho. Quando o sacerdote forçou seu rosto em direção ao espelho de bronze, a pessoa que ela viu não era Iset. O que ela viu ali foi uma escrava com um crânio brilhante, olhos arregalados de medo, sem gênero, sem identidade e com a alma roubada.

Mas o sistema do templo não se contentou apenas com isso. Depois de tomar seu corpo, eles também queriam seu nome. Tirar o nome de uma pessoa é negar sua existência, sua história. O sumo sacerdote nem sequer olhou para Iset enquanto registrava uma nova anotação no papiro que tinha em mãos. “Iset está morta”, disse ele, como se anunciasse uma fatalidade. “Seu nome agora é Marisamun, que significa amada de Amon. Você nunca mais pronunciará seu antigo nome. Se o disser, será silenciada.” Daquele dia em diante, Iset tentava se lembrar de seu próprio nome apenas à noite, naquele quarto lotado, abafado e com cheiro de suor chamado dormitório, silenciosamente sob seu cobertor, sem mover os lábios. “Meu nome é Iset. O nome do meu pai é Horry. Eu não pertenço a este lugar.” Esses sussurros eram a única oração que mantinha sua sanidade intacta, que a impedia de enlouquecer.

Nessa escuridão, Iset encontrou uma única luz: T. T era uma garota trazida como espólio de guerra de uma aldeia na fronteira da Núbia dois anos antes de Iset, carregando nos olhos uma chama de rebeldia que ainda não havia sido extinta. Seus beliches ficavam lado a lado. Nas primeiras noites em que Iset chorava, T estendia a mão e apertava seus dedos na escuridão. Conversar era proibido, mas olhares e toques eram mais poderosos que palavras. Enquanto trabalhavam lado a lado na oficina de tecelagem, sussurravam sem mover os lábios. T falava sobre planos de fuga. “Há um canal na base da muralha sul”, dizia ela. “Na estação seca, podemos passar por ali.” Iset estava com medo, mas a coragem de T lhe dava forças. T lhe dizia que “nos deixaram sem cabelo, mas não conseguiram levar nossas mentes”. Ela dizia: “Continuamos sendo nós mesmas”. Essa amizade era a única coisa humana, o único refúgio dentro daquelas paredes de pedra.

Dias, meses e anos se passaram, rangendo uns contra os outros como mós de moinho. A vida no templo não era uma jornada espiritual de hinos e incenso, como parecia do lado de fora. Era um trabalho pesado, monótono e exaustivo. Acordar antes do amanhecer, ser purificada repetidamente com água gelada e depois moer toneladas de grãos no enorme moinho do templo, cozinhando, tecendo os linhos mais finos nas oficinas de tecelagem até os olhos ficarem cegos e os dedos sangrarem. Mas a parte mais pesada era o silêncio. Rir era proibido. Cantar era proibido. Abraçar-se era proibido. O templo exigia não apenas trabalho físico, mas obediência espiritual absoluta. Não era permitido ser um indivíduo. Você era a engrenagem de uma máquina gigantesca.

Quando Iset completou 13 anos, ela conheceu a face mais sombria, perversa e secreta do sistema. Os sacerdotes chamavam isso de casamento sagrado. Esse termo era descrito de forma tão poética, tão sublime em papiros e nos relevos das paredes do templo: o deus descendo à Terra, unindo-se à sua serva escolhida, preservando o equilíbrio do universo, a união sagrada necessária para a cheia do Nilo. Mas quando se raspava essas palavras douradas e rebuscadas, a verdade por baixo era nauseante. Naquela noite, eles esfregaram óleos perfumados em Iset. Vestiram-na com um manto bordado com fios de ouro tão finos quanto tule, deixando sua pele quase completamente exposta. Colocaram uma peruca pesada nela, adornada com pedras preciosas e uma coroa de ouro na cabeça. Quando se olhou no espelho, viu uma rainha diante de si. Mas por dentro, não era diferente de um animal trêmulo e encurralado.

Levaram-na para o cômodo mais profundo e secreto do templo, o Santo dos Santos, a câmara íntima onde se encontrava a estátua do deus. Era uma zona proibida, cuja entrada por pessoas comuns era punível com a morte, acessível apenas aos sumos sacerdotes e ao faraó. O ar no cômodo era tão denso que a fumaça do incenso impedia a visão. Sombras projetadas pelas chamas bruxuleantes dançavam nas paredes como monstros gigantes. E no meio do cômodo, ao lado de uma cama folheada a ouro, estava o sumo sacerdote da lua. Mas naquele momento, ele não era um homem. Usava a máscara dourada com cabeça de carneiro de Amon. Iset fora informada de que aquele à sua frente não era um homem, mas o próprio deus Amon, e que o corpo por trás daquela máscara havia se transformado em um poder divino.

O assistente do sumo sacerdote inclinou-se em seu ouvido e sussurrou: “Não se oponha. Se você rejeitar o deus, o Nilo secará. O sol não vai nascer. O Egito perecerá de fome. O sangue de todo o povo estará em suas mãos.” Poderia haver tortura psicológica maior e mais cruel do que ameaçar uma criança com a destruição do universo, com a morte de todos os seus entes queridos? Naquela noite, naquele quarto, Iset teve que permitir que um homem com uma máscara de ouro invadisse seu corpo sob o pretexto de um ritual divino. Ela separou a mente do corpo. Ela concentrou-se nas pedras do teto, nas pinturas da parede. “Não estou aqui”, pensou ela. “Eu sou uma pedra. As pedras não sentem dor.” Isso foi a santificação do estupro. Isso era o disfarce dos desejos mais primitivos e egoístas sob a aparência de religião e tradição.

Quando saiu daquele quarto pela manhã, Iset já não era mais aquela menina inocente. Ela estava andando, respirando, mas a luz em seus olhos havia se apagado. Uma parte da alma dela morreu naquele quarto. Quando ela encontrou T no pátio do templo, T não perguntou nada. Ela simplesmente pegou a mão de Iset e olhou naquele vazio profundo e escuro em seus olhos, porque ela também sabia. Ela também estivera naquela sala. Ela havia descoberto que isso também precisava ir embora. Este era um segredo silencioso, vergonhoso e pesado, compartilhado por todas as mulheres ali presentes.

Alguns meses depois, chegou a hora do grande festival de Opet. Do lado de fora do templo, o cenário era caótico. O povo tocava tambores, cantava canções, dançava; multidões haviam tomado as ruas para assistir à procissão das estátuas dos deuses. Sons de alegria, risos e música ecoavam pelas altas paredes do templo e vazavam para o interior. Iset e T estavam observando do lado de fora pela pequena janela gradeada da sala de tecelagem. Aquela liberdade lá fora, aquela felicidade simples, estava tão perto delas, mas ao mesmo tempo tão distante, que elas não aguentavam mais. “Eu vou”, disse T. “Pronto”, respondeu Iset, com os olhos brilhando. “Esta noite, na confusão do festival, eu escaparei. Você também vem?” Iset teve medo de não conseguir.

T saiu naquela noite e, ao amanhecer, um grito terrível foi ouvido no pátio. T havia sido capturada. Os sacerdotes arrastaram-na para o centro do pátio. Eles não a espancaram. Eles não gritaram. Eles fizeram pior. Eles a jogaram na cela do silêncio. Quando T saiu de lá três semanas depois, ela não era mais aquela garota rebelde. Seu olhar estava vazio. Ela havia parado de falar completamente. Seu espírito estava quebrado. Ela nunca mais segurou a mão de Iset. Alguns meses depois, dizia-se que ela foi convocada para o lado dos deuses e desapareceu. Iset nunca chegou a saber onde sua amiga estava enterrada.

E então chegou a inevitável consequência biológica desse pesadelo. Iset engravidou. O sacerdote chamou isso de semente sagrada, bênção de Deus. À medida que a barriga de Iset crescia, a turbulência dentro dela se transformava em uma tempestade. Essa criança foi fruto da crueldade que lhe foi infligida naquela noite de máscaras. Mas, ao mesmo tempo, era o sangue dela, era uma parte dela. Talvez, dentro dessas paredes de pedra fria, essa fosse a única coisa que realmente lhe pertencia, a única coisa que ela podia amar e guardar por 9 meses. Ela se agarrou àquele movimento em seu útero. À noite, ela sussurrava para ele, contava-lhe sobre as cheias do Nilo que ele nunca veria, o cheiro do pão de sua mãe. Uma esperança brotou dentro dela como uma erva daninha frágil. Talvez com essa criança, ela pudesse construir um pequeno mundo próprio.

Mas o templo não compartilharia sua propriedade com ninguém. Quando as dores do parto começaram, levaram Iset para um quarto chamado casa de parto de Mammisi, decorado com imagens de deuses do parto. Em meio à dor, ao suor e ao sangue, quando ouviu o primeiro choro do seu bebê, Iset esqueceu toda a sua dor. Depois que o padre cortou o cordão umbilical e limpou o bebê, eles o entregaram aos braços de Iset por apenas um instante, um tempo medido em segundos. Era uma menina. Iset tocou os dedinhos da filha, inalou aquele aroma paradisíaco e, naquele exato momento, uma mão áspera estendeu-se e arrancou o bebê de seu seio.

“Não!” gritou Iset, sua voz fazendo tremer as paredes da casa onde nasceu, ecoando no pátio externo. “Ela é minha. Entregue-a a mim.” O sacerdote, sem um pingo de emoção no rosto, sem o menor sinal de misericórdia, enrolou o bebê em um pano áspero e dirigiu-se à porta. “Ela é filha de Amon”, disse ele com uma voz fria e metálica. “O que vem do deus, devolvemos ao deus. Seu dever está cumprido, Marisamun. Agora descanse. Você servirá novamente em breve.” Iset tentou se levantar da cama, caiu no chão ensanguentado, tentou rastejar até a porta, mas as parteiras a impediram. O choro de seu bebê ecoou pelo corredor, diminuindo, diminuindo, até cessar completamente com o fechamento de uma porta pesada.

O grito que Iset soltou naquele dia permeou as pedras do templo, mas ninguém ouviu. O direito à maternidade havia sido apagado como uma anotação errônea excluída de um livro de inventário, como uma dívida apagada do livro de um comerciante. Seu filho, se fosse menina, seria criado para ser um servo, assim como sua mãe. Se fosse menino, se tornaria parte daquela crueldade do sistema, um sacerdote. Era um ciclo horrível que se alimentava de si mesmo. Vítimas davam à luz novas vítimas e novos executores.

Anos se passaram. Iset envelheceu e apodreceu dentro das paredes de pedra do templo. Seu corpo desmoronou devido ao trabalho pesado, à desnutrição e aos partos sucessivos. Seu cabelo, aquele cabelo que nunca lhe deixaram crescer, agora ficava grisalho quando raspado. Os calos em suas mãos haviam se tornado odres. Às vezes, no pátio do templo, ela via meninas, crianças recém-chegadas, com os olhos cheios de medo, os cabelos recém-raspados, chorando enquanto as observava. Seu coração se apertava. Ela se perguntava qual era sua filha, qual era sua neta. Ela procurava por alguém de seu próprio sangue naquela multidão, mas nunca sabia. Ela nunca podia se aproximar delas e dizer: “Não tenham medo. Eu sou sua mãe.” Porque isso significava a morte. O voto de silêncio não podia ser quebrado.

Iset e milhares de mulheres como ela enterraram não apenas seus corpos, mas também suas mentes, suas memórias, seus risos e seus futuros naquele templo. Contudo, o espírito humano recusa-se a desaparecer completamente, por mais esmagado que esteja. Nos últimos dias de sua vida, doente e exausta, Iset encontrou uma pequena fenda na parede de um corredor escuro do templo, usado como depósito e pouco frequentado. Com um pedaço de pedra afiada que havia encontrado, ela começou a esculpir algo naquela dura pedra calcária com mãos que secretamente haviam aprendido a escrever hieróglifos. Isso era proibido. A punição era a morte, mas ela já não se importava.

Com as mãos trêmulas, em traços simples e grosseiros, ela esculpiu a frase: “Meu nome é Iset, filha do meu pai, Horry. Eu vivi. Não se esqueça de mim.” Isso não foi uma oração. Isso não era um apelo a um deus. Esta era uma carta deixada para o futuro, uma prova de existência, um desafio. Era a verdade indelével, gravada pelas unhas de uma mulher, contra a história dourada e repleta de mentiras do padre. Quando Iset morreu, não houve cerimônia. Ninguém chorou por ela. Seu corpo foi jogado no cemitério sem nome atrás do templo, naquela vala comum à beira do deserto, ao lado de centenas de outros servos. Derramaram cal sobre a área e a terra foi rapidamente coberta.

Nos registros oficiais, estava escrito: “Marisamun, servo, morreu de causas naturais.” Mas a verdade permaneceu oculta na parede daquele corredor escuro, naqueles pequenos e frágeis rabiscos. Hoje, quando você for a esses templos, pare por um momento antes de se deixar levar pelas histórias heroicas contadas pelos guias, pelas vitórias dos faraós, toque nessas colunas colossais, nessas estátuas magníficas, em toda essa arte inspiradora. E lembrem-se de Iset, lembrem-se de T. Lembrem-se daquelas mulheres cujos cabelos foram raspados à força, cujos nomes foram roubados, que foram abusadas em nome do sagrado e cujos filhos foram arrancados de seus braços.

Porque a história não é apenas a história daqueles que ergueram os monumentos, mas também daqueles que foram esmagados à sombra desses monumentos, daqueles que carregaram essas pedras nas costas. Quando olhamos para essas pedras com admiração, na verdade estamos visitando a cena de um crime. Nós, como historiadores do crime, continuaremos a mergulhar nas profundezas de arquivos empoeirados para trazer à luz essas verdades amargas que são encobertas, varridas para debaixo do tapete e escondidas pela máscara da tradição sagrada.

Se assistir a este vídeo despertou em você raiva, tristeza e curiosidade pela verdade, isso é apenas o começo. Porque ainda existem milhares de gritos silenciosos a serem contados, milhares de histórias inacabadas à espera sob as areias. Precisamos do seu apoio para que essas vozes sejam ouvidas com mais força. Para que as histórias de mulheres esquecidas como Iset possam alcançar milhões de pessoas e para que possamos confrontar essa face sombria da história. Por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Você acha que ainda existem crueldades institucionalizadas semelhantes, escondidas sob os nomes de santidade, tradição ou necessidade, no mundo moderno? Venha, vamos conversar aqui embaixo. Lembre-se, o passado nunca está verdadeiramente morto. Só falta alguém desenterrá-lo de debaixo da terra e contá-lo com coragem. Nos vemos no próximo vídeo, em outro corredor sombrio da história. Continue na busca pela verdade. Adeus.