Calígula, Caio Júlio César Germânico, ascendeu ao trono aos 24 anos, envolto na esperança coletiva de uma Roma exausta após o reinado sombrio de Tibério. O povo o aclamava como um libertador, um jovem destinado a restaurar a dignidade perdida do império. Seus primeiros atos pareciam confirmar isso: jogos espetaculares, indultos públicos, promessas de renovação. Mas enquanto as multidões gritavam seu nome no circo, dentro do Monte Palatino, sua sombra crescia, uma sombra espessa e densa, formada não por convulsões repentinas, mas por decisões calculadas e silenciosas. Os romanos acreditavam que o poder iluminava os homens. No caso de Calígula, o poder parecia ter acendido algo mais: um desejo de moldar a corte de acordo com sua vontade mais íntima, mais secreta, mais impenetrável. E no âmago dessa transformação emergiu um mecanismo oculto, uma engrenagem silenciosa na máquina que sempre começava da mesma maneira: com a chegada de jovens virgens ao palácio.

Oficialmente, era uma honra; Extraoficialmente, era um enigma envolto num silêncio incômodo que se estendia das famílias patrícias aos estratos mais baixos da sociedade. As paredes de mármore do palácio, tão admiradas por viajantes e poetas, tornaram-se testemunhas silenciosas de um sistema que ninguém nomeava abertamente. E enquanto Roma dormia, mais uma vez, carruagens subiam a colina carregando jovens vestidas de branco, convencidas de que se dirigiam a uma vida de privilégios. Elas não sabiam, não podiam saber, que estavam entrando num espaço onde a pureza não era um símbolo, mas uma moeda de troca, onde a inocência era um requisito e também um destino. O mistério do Palatino nasceu não de sangue visível ou punição pública, mas do vazio insondável entre o que era dito e o que de fato acontecia, um vazio que, ainda hoje, 2.000 anos depois, continua a nos causar arrepios. Pois por trás de cada cortina bordada e cada coluna de mármore escondia-se uma verdade incômoda: o que parecia ser glória era, por vezes, apenas uma porta de entrada para um abismo cuidadosamente disfarçado de privilégio. E é precisamente nesse limiar, entre a aparência e a sombra, que esta história começa.

Para compreender a dimensão do sistema que Calígula estava construindo no Monte Palatino, é necessário examinar o mecanismo que o alimentava: a meticulosa seleção de jovens mulheres. Esse processo se disfarçava de uma tradição honrosa, mas, em sua essência, funcionava como uma máquina perfeitamente lubrificada para satisfazer os caprichos do poder. Oficiais imperiais percorriam Roma e seus arredores com a mesma precisão de um cobrador de impostos. Não buscavam talento, nem virtudes políticas; buscavam idade, beleza e pureza — três condições que se tornaram a chave para entrar no coração do palácio. Visitavam casas patrícias e plebeias igualmente, avaliando características físicas, histórico familiar e a posição social que as famílias, sob pressão, eram obrigadas a demonstrar. Em uma sociedade onde a honra era uma forma de capital, poucas famílias ousavam questionar o processo. Pelo contrário, muitas disputavam a oportunidade, convencidas de que ser escolhida equivalia a um favor divino. Roma vivia um período de profunda contradição: após a morte de Tibério, o povo ansiava por um líder brilhante, capaz de restaurar a dignidade do império.

Calígula, jovem, belo e herdeiro de uma linhagem respeitada, parecia preencher todas essas expectativas. As famílias imaginavam que suas filhas, ao serem enviadas ao palácio, participariam de cerimônias religiosas, serviriam à irmã do imperador ou aprenderiam os requintes da vida na corte. Ninguém queria ver a verdade, mesmo quando começaram a circular rumores de rituais privados, encontros noturnos e aposentos acessíveis apenas a certos funcionários. Com o tempo, relatos antigos, fragmentos preservados de Suetônio e outros autores, falariam de um espaço oculto dentro do palácio chamado Jardim de Vênus. O nome, belo à primeira vista, escondia um significado perturbador. Era uma seção reservada e inacessível, construída em mármore polido e decorada com tecidos importados. Era ali que viviam as jovens escolhidas. Seus aposentos eram luxuosos, quase deslumbrantes: perfumes da Arábia, sedas tingidas com corantes preciosos, lâmpadas que ardiam dia e noite. Visitantes ingênuos poderiam tê-lo considerado um santuário de privilégios, mas o esplendor era apenas superficial.

O Jardim de Vênus funcionava como um cativeiro sutil, um lugar onde nada parecia errado à primeira vista, mas tudo afetava profundamente. Lá dentro, as jovens não podiam sair sem permissão. Elas tinham servos designados que aparentavam atenção, mas cuja verdadeira função era vigiar. Não havia horários claros nem explicações. Cada dia começava da mesma forma: com incerteza. E era essa incerteza que, lentamente,Aquilo atormentava a mente. Ninguém sabia quando ela seria chamada, por que fora escolhida ou o que a aguardava atrás da porta que ligava o jardim aos corredores privados do imperador. A espera tornou-se um eco constante, um murmúrio que lhes lembrava que não tinham controle algum. Tudo fora planejado para quebrar suavemente sua vontade, para transformá-las em sombras obedientes dentro de um sistema que jamais se revelava abertamente.

As moças eram exibidas em ocasiões especiais, carregadas pelos corredores como se fossem símbolos vivos da prosperidade imperial. Suas túnicas brancas, supostamente um sinal de pureza, contrastavam fortemente com a verdade tácita que ninguém ousava nomear. E, enquanto isso, registros secretos, meticulosamente escritos em tábuas de cera, monitoravam cada uma delas: nome, idade, aparência, comportamento. Não se tratava de um capricho passageiro. Era uma instituição, uma estrutura calculada para que ninguém pudesse interferir ou fazer muitas perguntas, um sistema onde a beleza juvenil era transformada em moeda política e onde o silêncio era a única lei verdadeiramente inviolável. Nesse mundo fechado, onde a luz do sol mal penetrava e cada gesto era minuciosamente examinado, a história de Livia começaria a se desenrolar, uma história que revelaria até que ponto a corte imperial podia devorar até mesmo as almas mais inocentes.

Lívia tinha quatorze anos quando sua vida mudou para sempre. Ela era filha de uma família criada com cortesia, disciplina e obediência. Para seu pai, a chegada dos oficiais imperiais era uma bênção; para sua mãe, motivo de orgulho apreensivo. Em uma Roma onde o prestígio era a moeda da sobrevivência, levar uma filha ao palácio não era visto como uma perda, mas como uma ascensão social. Ninguém, nem mesmo eles, questionava o que se escondia por trás daquele convite aparentemente honroso. No dia em que partiu para o Monte Palatino, Lívia vestia uma túnica branca recém-tecida e um colar de âmbar que sua mãe guardara por anos para uma ocasião especial. Enquanto a carruagem percorria as ruas de paralelepípedos, a cidade parecia observá-la. Alguns a fitavam com admiração, outros com uma mistura de inveja e pena silenciosa. Ninguém ousava dizer em voz alta o que realmente temiam: que a glória imperial sempre tinha um preço. Os primeiros dias de Lívia no palácio foram desconcertantes. Ela não encontrou nem severidade nem distanciamento, mas uma cortesia artificial. Ofereceram-lhe banhos perfumados com óleos orientais.

Ela recebeu túnicas de seda tão macias que pareciam derreter entre seus dedos. Serviram-lhe frutas e mel que jamais provara em casa. Os criados sorriam, atentos a cada movimento seu. Tudo era perfeito demais, calculado demais, uma hospitalidade que buscava não tranquilizar, mas desarmar. Lívia, como muitas jovens de sua idade, acreditava na ideia romântica da virtude recompensada. Pensava que talvez serviria a Drusila, a amada irmã do imperador, ou que faria parte de uma comitiva cerimonial, aprendendo canto, dança ou filosofia. Não imaginava, não podia imaginar, que aquele tratamento requintado era apenas a primeira camada de um mecanismo psicológico concebido para moldar sua percepção. A corte funcionava como um teatro de sombras: o visível sempre ocultava o essencial. Os corredores eram longos e silenciosos, as portas numerosas demais, os guardas imóveis demais. Tudo era permeado por uma sensação de espera, uma espera sem explicação, mas que servia a um propósito. A convocação chegou durante um dos jantares do palácio. Os criados invadiram seu quarto sem levantar a voz, como se estivessem realizando um ritual ensaiado dezenas de vezes.

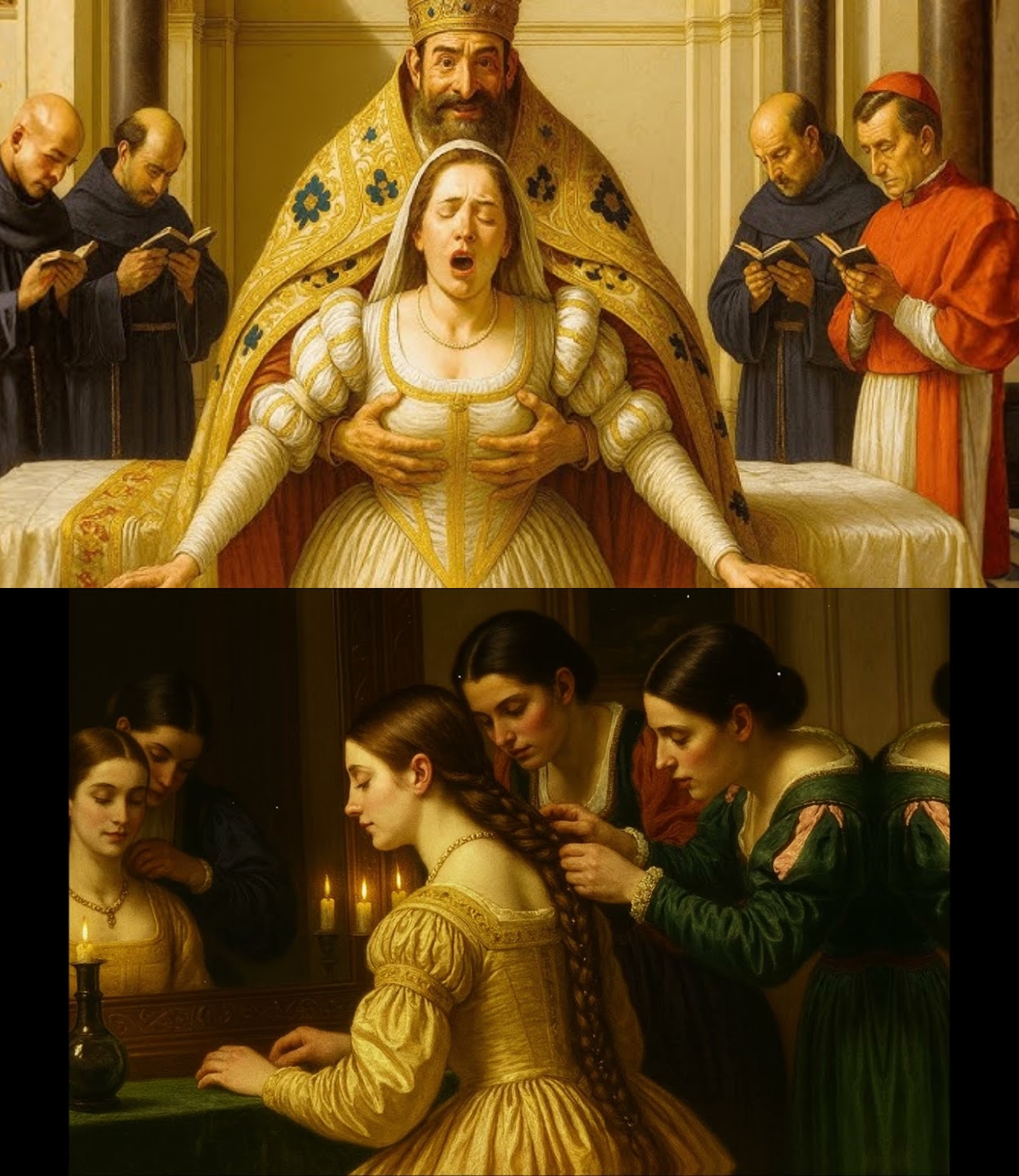

Deram-lhe uma túnica branca diferente das outras, mais fina, quase translúcida à luz do candeeiro. Pela primeira vez, Livie sentiu um arrepio na espinha. Não sabia porquê, mas algo no tecido, no olhar dos criados, na atmosfera tensa, a alertava de que estava cruzando um limiar sem volta. Foi conduzida ao grande salão, um espaço onde colunas de mármore rosa sustentavam um teto dourado.Um banquete era realizado ali em homenagem a ilustres convidados. O ar estava denso de incenso, música e sussurros, e lá estava ele, reclinado em um divã: Calígula, o jovem imperador cujo sorriso jamais alcançava os olhos. Os olhares dos presentes a examinavam como um inventário silencioso. Não eram olhares de admiração, mas de avaliação. Lívia sentiu sua identidade começar a se desprender dela, como se estivesse sendo lentamente reduzida a uma figura, um símbolo, um objeto dentro de uma narrativa que ela não compreendia. Quando foi forçada a caminhar entre as mesas, os comentários velados, o riso contido e os gestos ambíguos se tornaram adagas invisíveis que perfuravam sua dignidade.

E embora ninguém a tocasse naquele momento, a humilhação era palpável, esmagadora, um peso que a curvava por dentro sem que ela pudesse proferir uma única palavra. A cena atingiu seu clímax quando o imperador pronunciou seu nome pela primeira vez. Ele o fez em um tom suave, quase gentil, porém imbuído de uma autoridade que não deixava espaço para o livre-arbítrio. Naquele instante, Livia compreendeu, embora não em toda a sua profundidade, que a vida que imaginara havia desaparecido. O palácio não era um santuário; era uma máquina, e ela acabara de se tornar parte de sua engrenagem mais sombria. Aquela noite, sem a necessidade de violência explícita ou imagens macabras, marcou para sempre a fronteira entre a inocência e a ruína. E, o mais perturbador de tudo, aconteceu ao som da suave música de uma celebração imperial.para sempre marcou a fronteira entre a inocência e a ruína. E o mais perturbador é que tudo aconteceu ao som da doce música de uma celebração imperial.para sempre marcou a fronteira entre a inocência e a ruína. E o mais perturbador é que tudo aconteceu ao som da doce música de uma celebração imperial.

Após aquela primeira noite, Lívia compreendeu que o que presenciara não fora um acidente ou um capricho isolado do imperador: tratava-se de um ritual, um mecanismo repetido inúmeras vezes com precisão quase administrativa. E o mais perturbador não era o ato em si, mas a estrutura que o sustentava: uma corte inteira que sabia, que observava e, ainda assim, permanecia em silêncio. O Monte Palatino funcionava como um organismo vivo, um corpo gigantesco cujo sangue eram sussurros e cuja respiração era medo. Servos, guardas, músicos, senadores — todos faziam parte de uma coreografia invisível onde cada gesto tinha um propósito e cada olhar, uma limitação. Ninguém intervinha, ninguém questionava, pois questionar era desafiar o próprio coração do império. Esse ritual que Lívia presenciara fazia parte de uma política secreta e metódica que Calígula aperfeiçoara desde os primeiros meses de seu reinado. Relatos antigos indicam que ele buscava subjugar não apenas as jovens, mas também aqueles que testemunhavam os atos. Ele transformava a elite romana em cúmplices involuntários em seu teatro de poder. Não permitia distrações; Desviar o olhar era interpretado como um insulto, uma falta de respeito que podia custar a vida.

Dessa forma, ele transformou a humilhação de jovens garotas em um espetáculo político e um teste de lealdade. Os banquetes se repetiam com convidados diferentes, mas com a mesma estrutura: as jovens eram apresentadas como se fossem parte do mobiliário sagrado do palácio, figuras destinadas a personificar o domínio absoluto do imperador. Suas origens, educação ou sonhos pouco importavam: assim que cruzavam o Monte Palatino, tornavam-se peças intercambiáveis, registradas até mesmo em tábuas de cera onde sua humanidade era reduzida a descrições frias: cor do cabelo, temperamento, docilidade. Mas o verdadeiro gênio sinistro de Calígula não residia na violência direta, mas na criação de um ecossistema moral invertido; para ele, a compaixão era perigosa, a resistência era inútil e a obediência era a única estratégia de sobrevivência. Os senadores que participavam desses rituais sabiam disso: homens que, em teoria, representavam a espinha dorsal política do império, viam-se paralisados diante do imperador, incapazes até mesmo de demonstrar repulsa por medo de represálias contra eles ou suas famílias. Essa atmosfera de aceitação forçada, de abuso normalizado, gerou um fenômeno perturbador: o silêncio tornou-se uma forma de participação, e nesse silêncio coletivo, Calígula encontrou sua maior arma. Ele não precisava de correntes para subjugar suas vítimas; a indiferença dos poderosos era suficiente.

Os leilões privados mencionados em fontes antigas ilustram perfeitamente essa dinâmica.Em certas noites, o imperador selecionava algumas jovens e as oferecia temporariamente a oficiais ou senadores de sua confiança. Esses homens, divididos entre o privilégio e o medo, aceitavam o presente sem ousar questioná-lo. Sabiam que dizer não equivalia a desafiar diretamente a vontade divina do imperador. Sabiam também que dizer sim os tornava parte da máquina, e assim a responsabilidade se diluía em uma atmosfera onde ninguém agia por vontade própria, mas onde tudo era simplesmente executado. O aspecto mais sinistro era que Calígula não apenas se deleitava com o que fazia, mas também em observar até que ponto os outros estavam dispostos a permanecer em silêncio. Ele testava os limites morais daqueles ao seu redor, como alguém que estica uma corda para ver quando ela se romperá. Mas a corda não se rompeu. Roma, a cidade que conquistou metade do mundo, não encontrou coragem para confrontá-lo dentro de seus próprios muros. Com o tempo, o ritual deixou de ser uma surpresa e se tornou um procedimento. As novas jovens eram treinadas pelas mais experientes.

As moças mais velhas haviam aprendido que toda resistência era punida de maneiras imprevisíveis: isolamento, humilhação pública, retirada de privilégios, punição simbólica destinada a quebrar o espírito. Tudo isso sem derramar uma gota de sangue, tudo envolto em linguagem de favoritismo, tradição e serviço imperial. Assim, a crueldade deixou de ser um ato excepcional e tornou-se uma política de Estado não declarada, sustentada pelo medo, pela convenção e por uma cegueira deliberada. E no centro desse sistema, como uma tocha que não iluminava, mas consumia, estava Lívia, tentando não se perder completamente enquanto o palácio a moldava aos caprichos de seu senhor. O mecanismo estava em movimento, e o Palatino, como uma besta satisfeita, continuava a devorar silenciosamente a inocência daqueles que não haviam pedido para fazer parte de sua tragédia.O ritual deixou de ser uma surpresa e tornou-se um procedimento. As novas moças eram instruídas pelas mais velhas. As mais velhas haviam aprendido que qualquer resistência era punida de maneiras imprevisíveis: isolamento, humilhação pública, retirada de privilégios, punição simbólica destinada a quebrar o espírito.

Tudo isso sem derramar uma gota de sangue, tudo envolto em linguagem de favoritismo, tradição e serviço imperial. Assim, a crueldade deixou de ser um ato excepcional e se transformou em uma política de Estado não nomeada, sustentada pelo medo, pela convenção e por uma cegueira deliberada. E no centro desse sistema, como uma tocha que não iluminava, mas consumia, estava Lívia, tentando não se perder completamente enquanto o palácio a moldava aos caprichos de seu mestre. O mecanismo estava em movimento, e o Palatino, como uma besta satisfeita, continuava a devorar silenciosamente a inocência daqueles que não pediram para fazer parte de sua tragédia.O ritual deixou de ser uma surpresa e tornou-se um procedimento. As novas moças eram instruídas pelas mais velhas.

As mais velhas haviam aprendido que qualquer resistência era punida de maneiras imprevisíveis: isolamento, humilhação pública, retirada de privilégios, punição simbólica destinada a quebrar o espírito. Tudo isso sem derramar uma gota de sangue, tudo envolto em linguagem de favoritismo, tradição e serviço imperial. Assim, a crueldade deixou de ser um ato excepcional e se transformou em uma política de Estado não nomeada, sustentada pelo medo, pela convenção e por uma cegueira deliberada. E no centro desse sistema, como uma tocha que não iluminava, mas consumia, estava Lívia, tentando não se perder completamente enquanto o palácio a moldava aos caprichos de seu mestre. O mecanismo estava em movimento, e o Palatino, como uma besta satisfeita, continuava a devorar silenciosamente a inocência daqueles que não pediram para fazer parte de sua tragédia.

À primeira vista, o Jardim de Vênus parecia um santuário de luxo. As jovens dormiam em camas cobertas com tecidos orientais, inalavam o aroma de perfumes caros e comiam frutas que a maioria das pessoas nunca tinha visto. Mas no Monte Palatino, a abundância não era um privilégio; era uma ferramenta, uma estratégia de controle tão refinada que muitas levaram semanas para perceber que estavam presas. A verdadeira prisão não eram os muros, mas a incerteza. Todas as manhãs, as jovens acordavam sem saber se seriam chamadas ou se passariam o dia esperando em silêncio. A espera, inicialmente perturbadora, transformou-se lentamente em tormento psicológico. Não havia horários, nem explicações, nem como prever. A mente humana busca padrões para se sentir segura; ali, todos os padrões eram deliberadamente destruídos. Escritos antigos mencionam que algumas jovens desenvolveram sintomas que hoje descreveríamos como ansiedade severa: respiração ofegante, insônia, tremores repentinos.

Outras caíram no estado oposto: uma quietude inquietante, como se seus corpos continuassem a funcionar, mas suas mentes tivessem decidido fugir para bem longe. Os médicos imperiais registravam casos de perda de apetite, episódios de dissociação e silêncios prolongados. Nenhum deles conseguia nomear o que estavam vendo, mas reconheciam que não se tratava de meras doenças físicas, e sim de algo mais profundo: almas despedaçadas pela pressão. O palácio, com sua beleza imaculada, tornou-se um espelho distorcido no qual essas jovens começaram a perder o senso de identidade. Lívia, por exemplo, lembrava-se vagamente de como fora criança. Com o passar das semanas, suas memórias de casa se tornaram turvas: o som da voz da mãe, o cheiro do jardim da infância, as risadas com o irmãozinho — tudo começou a se apagar, substituído por uma rotina na qual ela não era mais protagonista, mas sim observadora da própria deterioração. Calígula aperfeiçoou uma técnica psicológica que séculos depois os especialistas chamariam de duplo vínculo. Ele alternava momentos de fria crueldade com gestos calculados de bondade.

Podia ignorar uma jovem por dias, para depois enviar-lhe uma joia cara ou pedir-lhe que o servisse pessoalmente em um jantar. Essa oscilação emocional, essa montanha-russa imprevisível, quebrou toda a resistência interna e criou uma dependência involuntária. As vítimas começaram a acreditar, contrariando toda a lógica, que os poucos gestos de gentileza eram sinais de afeto, que talvez, se agissem corretamente, sua situação melhoraria. Esse é o mesmo mecanismo que observamos hoje em sistemas de abuso emocional.Punição e recompensa se entrelaçaram até que o cérebro não conseguia mais distinguir onde terminava a esperança e começava o desespero. A vigilância constante completava a equação. Guardas pretorianos eram estrategicamente posicionados para impedir qualquer tentativa de fuga. Servos atuavam como uma rede silenciosa de informantes. Nada passava despercebido; até mesmo sussurros entre as garotas eram relatados se parecessem conter dúvidas ou um desejo de rebeldia. Uma das práticas mais comuns era separar as garotas que começavam a formar laços emocionais. Calígula sabia que a amizade é um ato de resistência e não podia permitir que suas vítimas encontrassem força umas nas outras.

Registros médicos descobertos séculos depois falam de garotas que paravam de falar por dias a fio. Elas não gritavam, não choravam, não pediam ajuda; simplesmente definhavam, uma chama mal mantida acesa pela necessidade de respirar. Em muitos casos, os médicos imperiais não tratavam a raiz do problema. Ninguém conseguia. Eles apenas aliviavam os sintomas físicos para manter a máquina do palácio funcionando. Enquanto isso, do lado de fora, a cidade via o Palatino como um monumento à grandeza. Ninguém imaginava que por trás de todo esse esplendor se escondiam corredores onde a luz do dia parecia não penetrar e câmaras onde o silêncio era tão denso que uma respiração profunda podia soar como um grito. O corpo definhava com o tempo, mas o que se quebrava primeiro, de forma mais irreparável, era o espírito. Livia sabia disso, todos sabiam, e ainda assim ninguém conseguia encontrar uma saída para o labirinto tão cuidadosamente projetado para aprisioná-los.

Porque a prisão mais cruel não é aquela que aprisiona o corpo, mas sim aquela que consegue convencer o prisioneiro de que não há escapatória.Uma chama que mal se mantinha acesa pela necessidade de respirar. Em muitos casos, os médicos imperiais não tratavam a raiz do problema. Ninguém conseguia. Eles apenas aliviavam os sintomas físicos para manter a máquina do palácio funcionando. Enquanto isso, do lado de fora, a cidade via o Palatino como um monumento à grandeza. Ninguém imaginava que por trás desse esplendor se escondiam corredores onde a luz do dia parecia não penetrar e câmaras onde o silêncio era tão denso que uma respiração profunda podia soar como um grito. O corpo definhava com o tempo, mas o que se quebrava primeiro, de forma mais irreparável, era o espírito. Livia sabia disso, todos eles sabiam, e ainda assim ninguém conseguia encontrar uma saída para o labirinto tão cuidadosamente projetado para aprisioná-los.

Porque a prisão mais cruel não é aquela que confina o corpo, mas aquela que consegue convencer o prisioneiro de que não há escapatória.Uma chama que mal se mantinha acesa pela necessidade de respirar. Em muitos casos, os médicos imperiais não tratavam a raiz do problema. Ninguém conseguia. Eles apenas aliviavam os sintomas físicos para manter a máquina do palácio funcionando. Enquanto isso, do lado de fora, a cidade via o Palatino como um monumento à grandeza. Ninguém imaginava que por trás desse esplendor se escondiam corredores onde a luz do dia parecia não penetrar e câmaras onde o silêncio era tão denso que uma respiração profunda podia soar como um grito. O corpo definhava com o tempo, mas o que se quebrava primeiro, de forma mais irreparável, era o espírito. Livia sabia disso, todos eles sabiam, e ainda assim ninguém conseguia encontrar uma saída para o labirinto tão cuidadosamente projetado para aprisioná-los. Porque a prisão mais cruel não é aquela que confina o corpo, mas aquela que consegue convencer o prisioneiro de que não há escapatória.

Enquanto as jovens viviam aprisionadas no labirinto silencioso do Monte Palatino, do lado de fora, suas famílias oscilavam entre o orgulho social e um medo que não ousavam nomear. Roma era uma sociedade onde a reputação valia mais do que a verdade e onde honrar o imperador era uma obrigação tão profunda quanto a própria religião. Assim, os pais dessas jovens enfrentavam um dilema impossível: expressar gratidão publicamente enquanto, em segredo, temiam o pior. Um dos relatos históricos mais perturbadores que lançam luz sobre esse dilema é a carta de Ênia, esposa de um senador romano, descoberta séculos depois nos arquivos da igreja. Nela, Ênia relata a angústia silenciosa que consumiu sua família desde que sua sobrinha, uma menina de apenas 15 anos, fora escolhida para servir no palácio. Durante meses, não receberam notícias. Quando finalmente conseguiram obter informações por meio de subornos discretos a escravos de confiança, o que descobriram os deixou paralisados: a menina não era mais a mesma. Ênia descreve um breve encontro, quase cerimonial, no qual a menina apareceu com um sorriso que não chegava aos olhos.

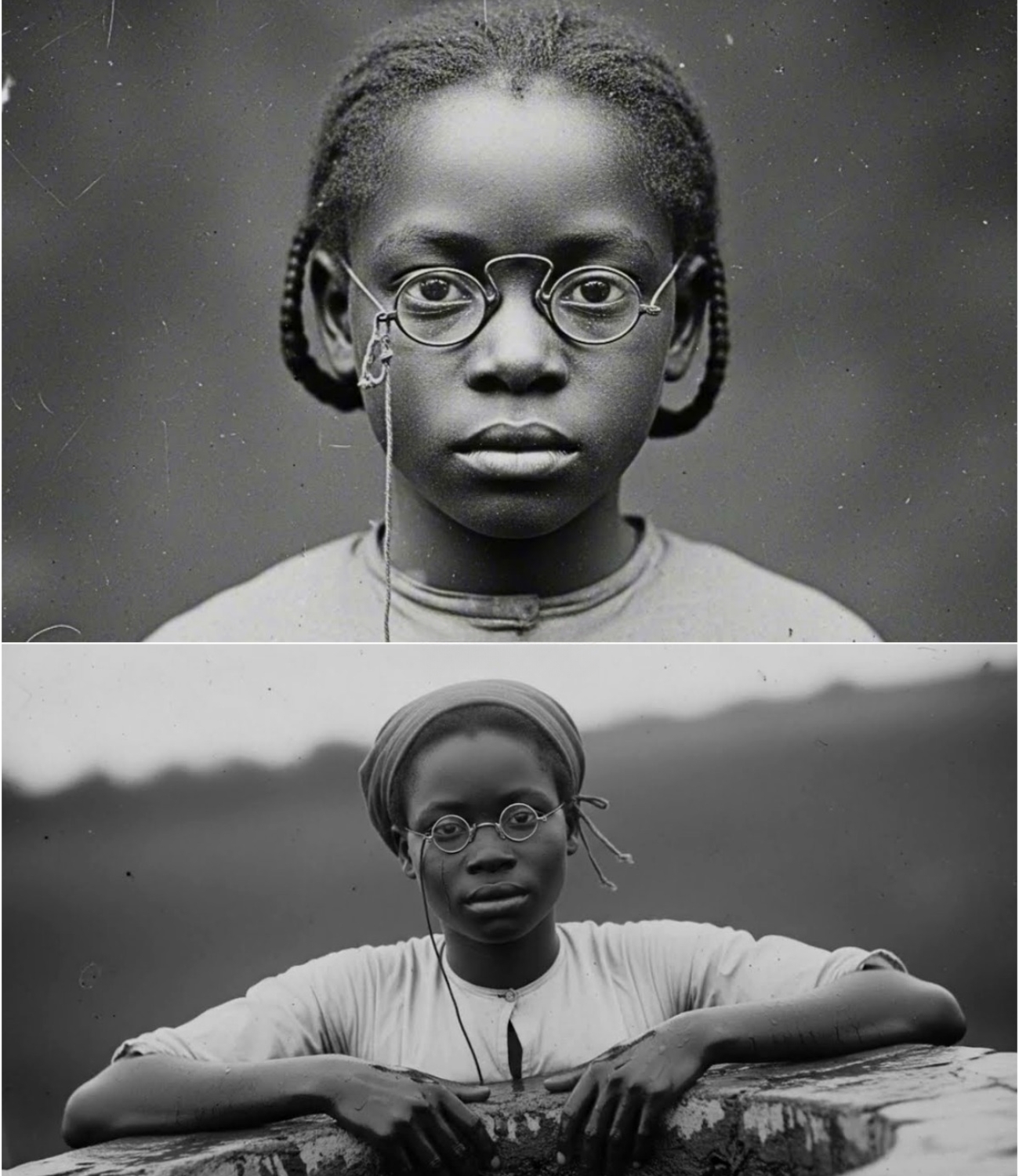

Ela havia emagrecido, falava pouco e movia as mãos com uma inquietação que nunca demonstrara antes. Mas o que mais perturbava sua tia era o seu olhar: um olhar vazio, como se por trás dos olhos jazesse uma alma que não pudesse mais se revelar ao mundo. Enia escreveu que era o rosto de alguém que respira, mas não vê mais. Contudo, quando o encontro terminou, a família teve que agir como se tudo estivesse bem. Tiveram que agradecer ao imperador pela honra concedida, sabendo que uma única palavra de dúvida poderia ser interpretada como traição. Era uma forma de tortura psicológica: os pais eram forçados a participar de uma mentira que lhes arrancava as filhas, mas que, ao mesmo tempo, os protegia de uma punição imediata. A passividade não era uma escolha; era a única defesa possível. As visitas familiares eram meticulosamente orquestradas. Antes de cada encontro, as meninas eram preparadas como se fossem bonecas vivas: vestidos impecáveis, penteados perfeitos, instruções precisas sobre o que dizer e como sorrir. Foram instruídos a declarar que eram tratados com honra, que o palácio era um lugar de privilégio, que nada de ruim acontecia por trás das portas de mármore.

Tudo tinha que parecer uma bênção imperial. Mas cada palavra dita diante de seus pais carregava uma condenação silenciosa, pois sabiam que, se se desviassem desse roteiro, se demonstrassem tristeza, dor ou medo, seriam punidos posteriormente, não com pancadas ou atos visíveis, mas com métodos psicológicos mais sofisticados: isolamento, vigilância mais rigorosa,Privadas da mínima sensação de segurança emocional que haviam conseguido construir entre si, as meninas enfrentavam a negação. Os pais, por sua vez, viviam em negação, não por ingenuidade, mas porque aceitar a verdade significava aceitar a impotência diante da impotência das filhas. E essa impotência era mais insuportável do que qualquer mentira reconfortante. Assim, muitos preferiam acreditar que os rumores eram exagerados, que suas filhas estavam bem e que a corte imperial era rigorosa, porém honrada. Roma era especialista em transformar o silêncio em virtude.

Havia casos documentados de jovens que, incapazes de suportar a pressão emocional, optaram pelo suicídio, não por desespero físico, mas como a única maneira de recuperar um mínimo de controle. Esses eventos, longe de gerar empatia, foram ocultados pelo palácio como meros incidentes. Novas meninas eram escolhidas para substituí-las, como se a tragédia fosse apenas uma falha administrativa em um sistema grande demais para ser interrompido. Nessa mistura tóxica de poder absoluto, medo político e dever familiar, a verdade permaneceu aprisionada dentro dos muros do Monte Palatino, e as famílias, forçadas a agradecer ao próprio sistema que destruía suas filhas, tornaram-se, sem saber, engrenagens fundamentais da máquina imperial. Pois poucas coisas fortalecem um regime injusto mais do que o silêncio daqueles que têm tudo a perder.Porque poucas coisas fortalecem um regime injusto mais do que o silêncio daqueles que têm tudo a perder.Porque poucas coisas fortalecem um regime injusto mais do que o silêncio daqueles que têm tudo a perder.

Para entender por que o sistema palatino conseguiu existir sem oposição real, precisamos olhar além de Calígula e examinar o tecido jurídico, cultural e político que sustentava o império. Em Roma, a autoridade não era simplesmente uma estrutura; era uma crença coletiva profundamente enraizada. E essa crença afirmava que o imperador não era um homem comum: ele era a lei viva, o ponto de convergência entre tradição, religião e poder militar. Nesse contexto, as jovens enviadas ao palácio não tinham meios de autodefesa. A lei romana colocava as mulheres sob a autoridade absoluta do pater familias.E esse poder — o poder de vender, punir, casar ou até mesmo decidir o destino de uma jovem — podia ser transferido para o imperador quando ela entrava para o serviço imperial. O que significava ascensão social para as famílias, significava a perda permanente de toda proteção legal para as jovens. Ou seja, não havia lei que pudesse ser invocada em seu favor. Na prática, não havia tribunal, magistrado ou sacerdote que pudesse contestar a vontade do imperador. O sistema foi concebido para garantir a completa vulnerabilidade das jovens.

A Guarda Pretoriana, teoricamente criada para proteger o imperador e o Estado, desempenhava um papel ainda mais sinistro. Sob o comando de figuras ambiciosas como Macro, os pretorianos tornaram-se os garantes não da justiça, mas da vontade pessoal do soberano. Sua lealdade era recompensada com riqueza, acesso a influência e, às vezes, participação nos mesmos privilégios que cercavam o Jardim de Vênus. Em um império onde os soldados eram tão temidos quanto reverenciados, opor-se a eles era o mesmo que desistir da vida. A corrupção não era um acidente; era parte integrante do sistema. Todos os funcionários envolvidos, desde os selecionadores de moças até os médicos encarregados de ocultar sintomas alarmantes, ganhavam algo com a colaboração. E em Roma, um mundo onde tudo podia ser comprado, de votos a veredictos, a lealdade facilmente se tornava uma mercadoria. O sistema de abusos não sobreviveu séculos; sobreviveu enquanto todos os atores importantes decidiram ignorar a situação. E o fizeram por diferentes razões: alguns por medo, outros por conveniência, outros porque não conseguiam imaginar um mundo onde suas vozes tivessem qualquer peso.

A sociedade romana era hierarquicamente estruturada a ponto de sufocar: um senador podia tremer diante de um gesto do imperador, assim como um escravo tremia diante de seu senhor. O medo em Roma tinha uma linguagem universal. Mas ainda mais perturbador era o discurso cultural em torno das jovens. Em uma sociedade profundamente patriarcal, onde as mulheres eram vistas principalmente como um meio de aliança familiar ou perpetuação da linhagem, a noção de seu sofrimento psicológico não tinha lugar. As lágrimas de uma jovem tinham menos peso do que a possibilidade de obter o favor imperial. As emoções femininas eram facilmente descartadas como exageros ou histeria. Dessa forma, o sistema encontrava uma justificativa tácita: se a sociedade não valorizava as vozes dessas jovens mulheres, por que o palácio as ouviria? Assim, Calígula não precisou inventar um mecanismo para subjugá-las; ele simplesmente se aproveitou de um que Roma já havia construído, uma teia intrincada na qual os vulneráveis, especialmente as jovens mulheres, eram sempre o elo mais fraco.

O que ele fez foi levar essa teia a um extremo perturbador.demonstrando a profundidade da injustiça quando o poder não encontra barreiras éticas, legais ou políticas. A história mostra que os piores abusos não ocorrem no vácuo, mas em espaços onde a sociedade já está acostumada à desigualdade. Calígula apenas acendeu o pavio. O combustível já estava lá, acumulado ao longo de séculos de tradição, lei e silêncio. Nesse terreno fértil para o abuso, o Monte Palatino tornou-se o palco perfeito para a tragédia se repetir inúmeras vezes, como um ritual concebido para reforçar a ideia de que ninguém, absolutamente ninguém, estava além do alcance do imperador. Mas até mesmo o poder absoluto tem limites, e o dia em que esses limites fossem testados marcaria o início do fim para a máquina que aprisionara Lívia e tantos outros.

O colapso do sistema não resultou de compaixão ou de um despertar moral na elite romana. Veio de um ato político, uma conspiração cuidadosamente ocultada nos bastidores da Guarda Pretoriana. Cássio Quereia, um tribuno repetidamente humilhado por Calígula, reuniu outros oficiais igualmente ressentidos. Eles não buscavam justiça para as vítimas invisíveis do palácio; buscavam restaurar sua própria honra, sua dignidade ferida, e pôr fim a um regime que havia ultrapassado todos os limites da estabilidade política. Em 24 de janeiro de 41 d.C., em um corredor do palácio onde tochas ardiam com um brilho incerto, a história tomou um rumo inesperado. Calígula não caiu diante de um exército inimigo, mas diante de homens que, até aquele momento, haviam jurado protegê-lo. Foi uma morte abrupta, quase silenciosa em comparação com o eco devastador que deixaria para trás. A ironia é que, pela primeira vez em muito tempo, o Palatino silenciou — não um silêncio imposto pelo medo, mas um que anunciava um fim. As portas que durante anos mantiveram as meninas confinadas começaram a se abrir aleatoriamente, sem qualquer ordem aparente. Alguns guardas fugiram; outros fingiram não ter visto o que observavam tão atentamente. Em meio ao caos, as meninas se viram diante de algo que jamais imaginaram: a ausência de controle.

A liberdade, quando chegou, não foi um raio de luz, mas um tremor perturbador. Algumas correram imediatamente para as saídas, movidas por um instinto primitivo de sobrevivência. Seus pés descalços ecoavam pelos corredores como um eco da vida que fora reprimida por tempo demais. Mas outras, ainda outras, não se moveram. Sentaram-se na beira da cama, incapazes de compreender que as ordens haviam deixado de existir. A rotina do medo as moldara tão profundamente que a liberdade parecia irreal. Era difícil saber qual era mais trágico: aquela que fugiu sem olhar para trás ou aquela que não sabia como. Quando Cláudio, o novo imperador, assumiu o poder, enfrentou um problema que nenhum tratado político poderia resolver: o que fazer com as meninas do Jardim de Vênus? Reconhecer formalmente o ocorrido seria admitir que Roma, a cidade que se considerava o berço da civilização, havia permitido um sistema de abusos institucionalizados. Cláudio, pragmático e temeroso do julgamento público, optou pela solução mais conveniente: o silêncio.

As meninas foram devolvidas discretamente às suas famílias. Não houve cerimônias, nem pedidos de desculpas, nem explicações, apenas carros silenciosos e cobertos descendo do Monte Palatino até os bairros da cidade. Com cada menina, foram enviados presentes: moedas, tecidos, objetos preciosos.Esses não eram incentivos, mas subornos, uma forma de comprar o silêncio daqueles que, se falassem, poderiam corroer a própria imagem do poder imperial. Mas voltar para casa não significava voltar à vida. As famílias logo descobriram que as meninas que haviam deixado partir não eram as mesmas que retornavam. Algumas não suportavam ser tocadas, outras acordavam gritando no meio da noite, algumas evitavam a luz do sol como se o mundo exterior fosse vasto demais após anos de confinamento emocional. E havia aquelas que nunca mais falaram sobre o que havia acontecido, não porque tivessem esquecido, mas porque a lembrança era uma ferida impossível de nomear em uma sociedade que exigia honra e discrição. Não havia espaço para o luto psicológico. A maioria carregou o trauma em silêncio até a velhice ou seus últimos dias.

Os relatos fragmentados que chegaram até nós — memórias ditadas por mulheres idosas, cartas escondidas nas paredes de casas rurais, prontuários médicos incompletos — revelam um padrão devastador: ansiedade crônica, medo constante, incapacidade de formar laços afetivos e episódios de extremo isolamento. A liberdade que, para um observador superficial, parecia um final feliz, era para elas apenas o início de uma luta invisível. Roma viraria a página. O império continuaria. Os historiadores debateriam os exageros ou a precisão do reinado de Calígula. Mas para as jovens que sobreviveram ao Monte Palatino, a história não era um debate acadêmico; era uma sombra que as assombraria até o fim de suas vidas, uma cicatriz interna que nem o tempo nem o silêncio do Estado poderiam apagar. Porque, às vezes, o mais difícil não é escapar da prisão, o mais difícil é aprender a viver depois de acreditar por tanto tempo que você não merecia a liberdade.Os relatos fragmentados que chegaram até nós — memórias ditadas por mulheres idosas, cartas escondidas nas paredes de casas rurais, registros médicos incompletos — revelam um padrão devastador: ansiedade crônica, medo constante, incapacidade de formar laços afetivos e episódios de extremo isolamento. A liberdade que, para um observador superficial, parecia um final feliz, era para elas apenas o início de uma luta invisível. Roma viraria a página.

O império continuaria. Os historiadores debateriam os exageros ou a precisão do reinado de Calígula. Mas para as jovens que sobreviveram ao Monte Palatino, a história não era um debate acadêmico; era uma sombra que as assombraria até o fim de suas vidas, uma cicatriz interna que nem o tempo nem o silêncio do Estado poderiam apagar. Porque, às vezes, o mais difícil não é escapar da prisão, o mais difícil é aprender a viver depois de acreditar por tanto tempo que você não merecia a liberdade.Os relatos fragmentados que chegaram até nós — memórias ditadas por mulheres idosas, cartas escondidas nas paredes de casas rurais, registros médicos incompletos — revelam um padrão devastador: ansiedade crônica, medo constante, incapacidade de formar laços afetivos e episódios de extremo isolamento. A liberdade que, para um observador superficial, parecia um final feliz, era para elas apenas o início de uma luta invisível. Roma viraria a página. O império continuaria. Os historiadores debateriam os exageros ou a precisão do reinado de Calígula. Mas para as jovens que sobreviveram ao Monte Palatino, a história não era um debate acadêmico; era uma sombra que as assombraria até o fim de suas vidas, uma cicatriz interna que nem o tempo nem o silêncio do Estado poderiam apagar. Porque, às vezes, o mais difícil não é escapar da prisão, o mais difícil é aprender a viver depois de acreditar por tanto tempo que você não merecia a liberdade.

Com a morte de Calígula e o subsequente silêncio administrativo, Roma tentou apagar o que havia acontecido no Monte Palatino. Registros oficiais foram alterados, os nomes das jovens desapareceram dos registros e o reinado do imperador foi reduzido, pelo menos publicamente, a uma série de excentricidades políticas. Era mais fácil rotular tudo como loucura do que aceitar que um sistema inteiro havia permitido que a dignidade de tantas pessoas fosse pisoteada durante anos. Contudo, a história sempre encontra brechas por onde escapar. Os fragmentos que sobreviveram — tábuas de cera, cartas clandestinas, memórias ditadas décadas depois — revelam um padrão coerente que desafia qualquer tentativa de minimizar os fatos. Uma versão oculta de Roma que não aparece em monumentos ou discursos triunfais, mas que respira em cada testemunho silencioso dessas jovens que viveram o que muitos prefeririam esquecer.

O debate entre os historiadores modernos permanece acirrado. Alguns argumentam que os relatos foram exagerados pelos inimigos políticos da dinastia Júlio-Claudiana. Outros apontam que múltiplas fontes independentes descrevem dinâmicas semelhantes, sugerindo que o cerne da história é real, mesmo que os detalhes possam ter sido distorcidos pelo tempo. Mas, além da precisão absoluta de cada episódio, há algo inegável: Calígula agiu dentro de uma estrutura que concentrava o poder em um único indivíduo, sem mecanismos eficazes de controle e equilíbrio, e onde o poder não tem limites, o sofrimento tende a se repetir. A tragédia do Monte Palatino não foi meramente o resultado de um tirano isolado. Foi um sintoma de um sistema profundamente desigual que valorizava a honra pública acima da integridade humana, que transformava o silêncio em virtude e que tratava os vulneráveis como peças descartáveis. As jovens que entravam no palácio como filhas de Roma tornaram-se sombras anônimas, não pelo que fizeram, mas pelo que o sistema permitiu que lhes fosse feito.

E é aqui que a história se torna um espelho perturbador para os nossos tempos. Pois, embora não vivamos mais sob imperadores absolutos, a lógica do silêncio persiste. Ainda existem instituições onde o prestígio é mais valorizado do que a verdade, onde as vítimas são forçadas ao silêncio por medo do julgamento social ou da punição econômica, onde a cumplicidade se disfarça de tradição e onde o abuso se esconde atrás de fachadas respeitáveis. Casos modernos nos mundos acadêmico, religioso, artístico, esportivo e corporativo demonstram que os mecanismos psicológicos do poder praticamente não mudaram; apenas as aparências. As meninas do Colégio Palatino, cujos nomes foram apagados, representam um lembrete incômodo, porém essencial, de que a vulnerabilidade não deve ser uma desculpa para a exploração.Que nenhuma sociedade pode se considerar civilizada se sacrifica a verdade em nome da conveniência, e que a história serve não apenas para compreendermos o passado, mas também para nos alertar sobre o futuro.

Cada fragmento recuperado, cada linha escrita em segredo, cada memória salva do esquecimento cumpre uma função sagrada: fazer com que suas vozes, silenciadas por tanto tempo, ressoem novamente, não como gritos de dor explícita, mas como um alerta moral que transcende os séculos. É nossa responsabilidade escutar esse eco, porque se a história do Jardim de Vênus nos ensina algo, é que a injustiça não se origina em um único indivíduo; ela surge de um sistema que permite sua existência, de uma sociedade que se omite e de um silêncio coletivo que, em última análise, se mostra mais destrutivo do que o ato individual de um tirano. E enquanto esse silêncio permanecer possível, histórias como a de Lívia e as de tantas outras cujos nomes jamais saberemos continuarão a se repetir em novas formas, em novos tempos, com novos rostos. É por isso que esta lembrança não é um gesto arqueológico. Esta lembrança é um ato de resistência. E assim concluímos esta jornada, com a certeza de que a memória, mesmo quando chega fragmentada, pode iluminar os recantos onde a escuridão tentou reinar para sempre.