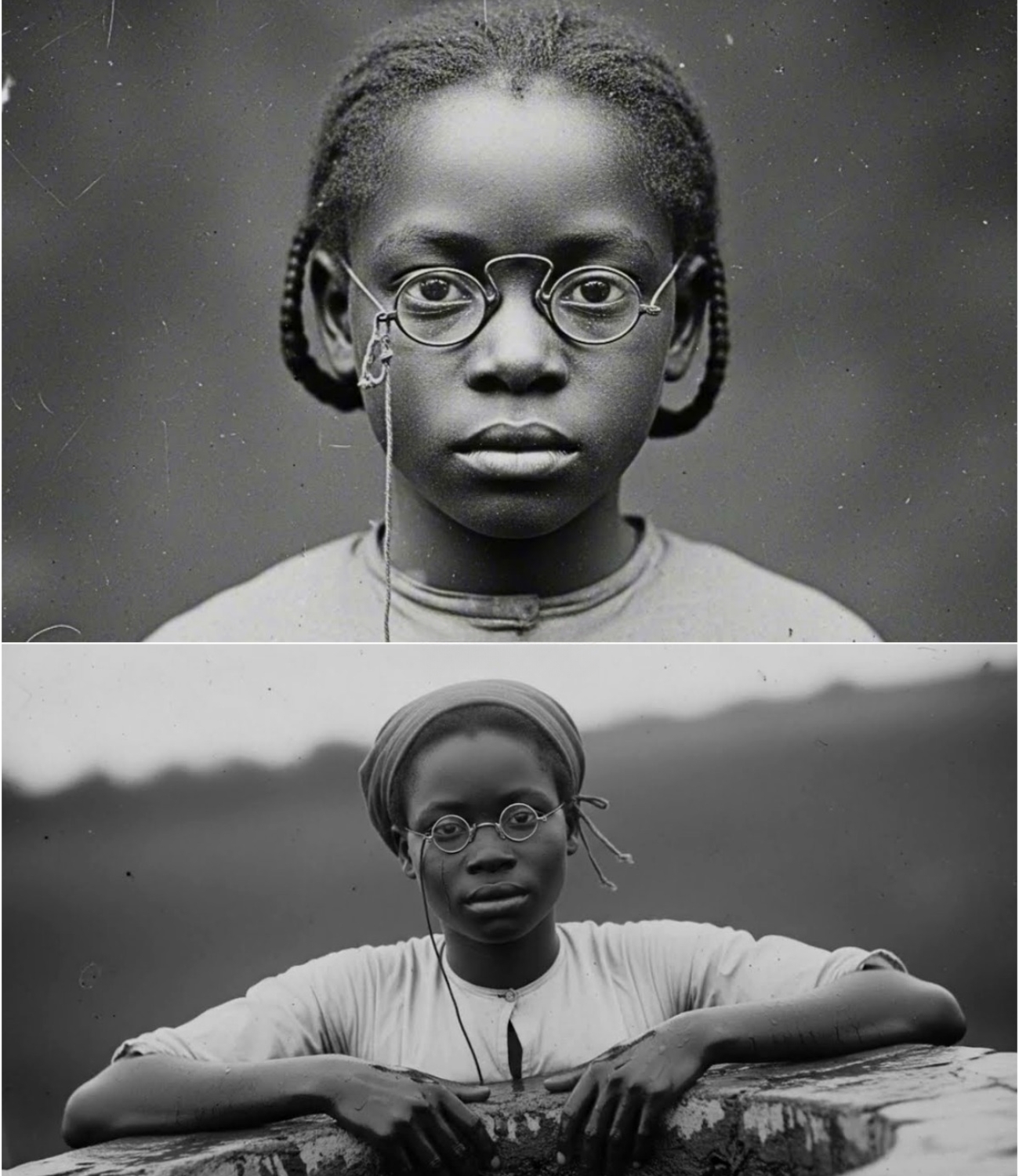

Era uma pequena fotografia sépia de 5×7 polegadas montada em papel grosso, uma prática comum nos estúdios de Boston durante a década de 1890.

A fotografia mostra duas meninas de vestidos brancos em um jardim, com os dedos entrelaçados como se fizessem um voto silencioso. Na borda inferior, em tinta marrom e com uma caligrafia antiga, está escrito: “Lily e Rose Davies, junho de 1895”.

Ao lado, uma nota moderna e trêmula, como uma confissão tardia: “As Irmãs Davies, 1895”.

Talvez eles finalmente encontrem a paz. Não posso mais guardar isso só para mim. Alguém precisa saber a verdade.

À primeira vista, a fotografia parecia familiar, como se tivesse saído dos arquivos de moradores ricos de Boston: uma gola de renda, cabelo penteado para trás, uma pose austera que as crianças daquela época costumavam assumir diante da câmera.

Mas um detalhe fez com que a Dra. Helen Foster, chefe do arquivo fotográfico, refletisse.

A mão da menina mais nova, Rose, parecia antinatural: dobrada num ângulo inesperado para a anatomia humana e com uma textura cerosa, quase encerada, que era incompatível com a mão da irmã.

No mundo da arquivística, onde milhares de documentos passam diante de nossos olhos todos os dias, a decisão de optar pela digitalização multiespectral não é um processo automático, mas sim um julgamento moral: o que você vê é apenas um defeito de impressão ou o sinal de algo mais profundo? Helen optou por prosseguir com a digitalização.

Foi utilizada uma digitalização de alta resolução de até 12.800 pontos por polegada, com camadas de imagens visíveis, infravermelhas e ultravioleta. Esse tipo de digitalização não “traz as imagens de volta à vida”, mas força o papel, a química e o tempo a revelarem o que estava oculto.

A análise demonstrou que o papel e a emulsão fotográfica datavam de fato do final do século XIX, sem qualquer indício de falsificação moderna.

Em seguida, veio a parte mais desconcertante: quando a área da mão e do rosto foi ampliada para 800% e depois para 1600%, diferenças sutis entre os tecidos das irmãs apareceram, diferenças imperceptíveis a olho nu.

A mão de Lily parecia flexível, com linhas nítidas de pele visíveis mesmo através do osso de choco, enquanto a mão de Rose estava rígida, como se os dedos tivessem sido “posicionados” em vez de “contraídos” naturalmente.

Reflexões infravermelhas revelaram uma diferença na forma como a luz interagia entre o tecido vivo e o tecido sem essa sutil marca da vida.

Os olhos de Rose estavam estranhamente escuros, sua boca estava entreaberta e havia vestígios de um leve pó nas bochechas, numa tentativa de criar um rubor que não surtia efeito.

O momento mais comovente não estava no rosto ou na mão, mas na borda da moldura de papelão que continha a fotografia. Com o contraste acentuado, uma tênue escrita a lápis emergiu das fibras do papel, como uma mensagem que jamais deveria ter sido lida.

Era uma frase curta, as palavras sinceras de uma criança: “Prometi à minha mãe que seguraria sua mão para sempre. E cumpri minha promessa.”

12 de junho de 1895.” Aqui o significado da pintura muda completamente. Não é mais um “retrato de duas irmãs vivas”, mas sim a documentação de uma cena composta: uma irmã viva segurando a mão de sua irmã falecida, de modo que as duas parecem ainda estar juntas.

A fotografia póstuma, conhecida desde o século XIX, era frequentemente uma prática terna, não a grotesca que caracteriza a cultura da internet atual. As famílias fotografavam seus filhos falecidos como uma última lembrança, às vezes enquanto dormiam ou entre flores.

Mas esta imagem, como revelou o exame, não pertence a esse modelo “público”. Aqui, há uma tentativa de ocultar a morte em uma cena de vida, não para enganar o público, mas para criar conforto em um lar que desmorona sob o peso da perda.

Helen começou a investigar o nome: a família Davies de Boston, Robert, o comerciante, sua esposa Eleanor e suas duas filhas, Lily (1884) e Rose (1888).

As certidões de óbito indicaram que Rose morreu em 3 de junho de 1895, de escarlatina, e Lily morreu em 10 de junho, da mesma doença.

Os registros de sepultamento no Cemitério Mount Auburn indicam um enterro conjunto em 11 de junho, com uma observação curiosa: “O enterro foi adiado por motivos familiares. O corpo permaneceu em casa de 3 a 10 de junho.” E em Boston, junho foi uma semana muito quente.

Só esse detalhe já basta para levantar uma questão espinhosa: por que o corpo de uma criança foi mantido por dias em uma casa já assolada por uma doença infecciosa e uma série de mortes?

Então, o nome do fotógrafo apareceu. O registro da Associação de Fotógrafos de Boston declarava claramente: “Thomas Blackwell, Lembrança – 7 de junho de 1895 – Davis House, 44 Beacon Street – Dois Assuntos – Arranjos Particulares – US$ 50.”

Uma quantia considerável na época, como se fosse o preço de manter o silêncio.

Quando os diários de Blackwell, guardados nos arquivos desde a década de 1950, foram solicitados, encontrou-se um parágrafo que sintetizava a ligação entre comércio e consciência: “Chamada urgente, a irmã mais nova morreu há quatro dias, a irmã mais velha está prestes a falecer, segundo o médico, Lily se recusa a deixar a irmã e insiste em uma foto ‘que as mostre vivas’ para que a mãe possa se lembrar delas juntas.”

Ele tentou sugerir uma foto memorial tradicional, mas a menina desabou em lágrimas e perguntou o que queria. Ela escreveu: “Eu aceitei. Que Deus me perdoe. Montei a cena no jardim, de mãos dadas, para esconder a morte.”

Aqui, não se trata mais apenas de uma descoberta técnica, mas de uma questão sobre o preço de uma promessa. Segundo a narrativa, as anotações de um médico chamado Samuel Morrison indicam que Lily permaneceu ao lado da irmã por dias, recusando-se a separá-las, até que seu estado se agravou.

Isso torna a inscrição cinza na borda da fotografia ainda mais comovente: “Eu cumpri minha promessa”.

A promessa, que talvez tenha sido feita como uma frase passageira de consolo — “Segure a mão da sua irmã até que as coisas melhorem” — transformou-se na mente da criança em um contrato literal, um compromisso que transcende o corpo, a mente e a doença.

Os documentos registram, segundo a história, o colapso da mãe e sua internação em um asilo em 1895, e que ela guardou a pintura consigo por muitos anos, e então a pintura foi passada de geração em geração entre os membros da família até chegar a um herdeiro final que não conseguiu mais suportar o peso, então a enviou anonimamente em 2021 com a frase “Que eles encontrem paz”.

É assim que as fotografias antigas se tornam um legado invisível: não apenas papel, mas culpa familiar, dor herdada e o medo de que a tragédia se transforme em espetáculo.

Daí o debate: a imagem deveria ser divulgada? Tornar-se-ia uma nova “história viral”? Ou deveria ser mantida dentro de um rigoroso quadro acadêmico e ético? Porque a ciência pode estabelecer os fatos: a idade do papel, as camadas de emulsão, os vestígios post-mortem, o surgimento de uma escrita oculta.

Mas isso não autoriza a transformação do sofrimento privado em conteúdo público.

Numa época em que as tragédias são reduzidas a uma manchete chocante e um clique, esta história nos lembra que os arquivos têm uma função de curadoria, não de exibição.

Mas, acima de tudo, a imagem levanta questões modernas em uma linguagem antiga: O que fazemos com as promessas que fazemos às crianças? Quando as imagens se tornam fonte de conforto e quando se tornam cúmplices da negação? Quais são os limites do direito do público de conhecer histórias que não lhe pertencem? E como podemos honrar a memória daqueles que já se foram sem roubar sua dor por pura curiosidade?

Em última análise, esta não é uma “história de fantasmas”. É o registro de um raro choque entre tecnologia, luto e a ética da memória. Duas meninas em um parque, vestidas de branco, de mãos dadas.

Uma luta para se agarrar à vida por mais um minuto, a outra é mantida viva para que sua mãe não desmaie ao se deparar com a verdade.

E entre eles há uma promessa escrita levemente no papel, mas que pesa mais do que um século inteiro: “Eu cumpri minha promessa”.