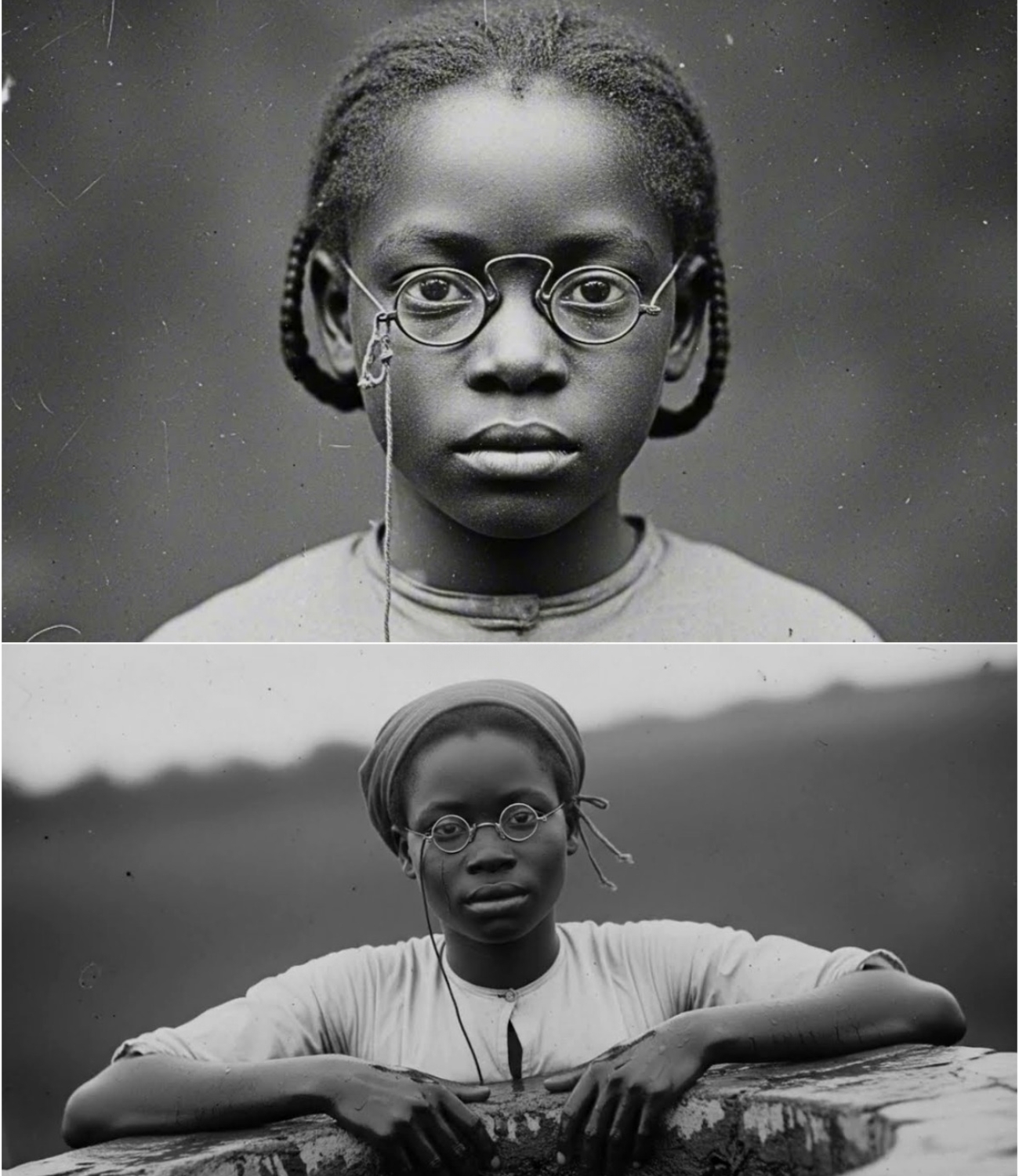

Dentro do laboratório de conservação do Museu Nacional de História Afro-Americana, o silêncio é sagrado. A temperatura nunca se desvia de 20°C; a umidade nunca ultrapassa 45%. Nessa quietude, cercada por vitrines de vidro e ferramentas esterilizadas, a Dra. Angela Morrison debruçou-se sobre um daguerreótipo do século XIX que chegara de um leilão de espólio em Charleston.

À primeira vista, a pequena placa de metal não tinha nada de especial — mais um retrato de família da época da Guerra Civil, com a superfície turva pela oxidação e pelo tempo. Mas, enquanto Morrison ajustava a lâmpada de sua lupa, um brilho nas sombras chamou sua atenção. Atrás da orgulhosa família da plantação — o coronel, sua esposa e seus quatro filhos — havia outra figura, meio escondida atrás de uma coluna.

Uma menina pequena.

Descalça. Expressão indecifrável. Mãos cruzadas atrás das costas.

E algo em sua postura incomodou o experiente conservador.

“Ela não se encaixa”, murmurou Morrison. “Ela não faz parte deles. Ela está segurando alguma coisa.”

Seu colega, Marcus Chen, olhou através da lupa. “Provavelmente uma criança escravizada. Eles costumavam incluir servos em retratos.”

Mas Angela balançou a cabeça. “Não. Olhe para as mãos dela. Essa não é uma criança descansando — essa é uma criança escondendo alguma coisa.”

A restauração começa

Durante três semanas, a fotografia a absorveu completamente. Morrison começou a restauração antes do amanhecer, removendo metodicamente camadas de manchas e detritos. Cada passada do cotonete revelava mais — botões de latão brilhavam, a renda recuperava sua textura, rostos emergiam da névoa do tempo.

Todos, exceto a garota.

Por mais que Morrison limpasse com cuidado, as sombras se agarravam a ela como uma armadura. Então, ao aumentar a ampliação, ela viu — uma leve distorção perto das mãos da garota. Metálica, nítida, deliberada.

No quinto dia, a forma era inconfundível. Uma lâmina.

Angela ficou paralisada. A menina escravizada de nove anos — anônima por 164 anos — estava ao fundo do retrato de seus senhores, segurando uma faca atrás das costas.

“Ela não era apenas parte da cena”, sussurrou Morrison. “Ela estava resistindo a ela.”

Uma Arma e um Aviso

Ao ver a imagem ampliada, Chen ficou paralisado. “Durante uma fotografia formal? Ela arriscou ser punida só para ser vista assim.”

Morrison assentiu com a cabeça. “Porque o que ela estava escondendo importava mais do que ficar parada.”

Eles entraram em contato com o Dr. Raymond Foster, um historiador do College of Charleston especializado na Carolina do Sul do período anterior à Guerra Civil. Poucas horas depois, Foster retornou a ligação.

“Acho que conheço aquela casa”, disse ele. “Se não me engano, três dias depois desta fotografia ter sido tirada, houve uma tentativa de fuga em massa — 23 pessoas escravizadas fugiram daquela plantação. Sete nunca foram capturadas. Uma era uma criança. De nove anos. Nome: Sarah.”

O silêncio tomou conta da sala.

Sarah.

Um nome, após um século e meio de anonimato.

A data da fotografia coincidia exatamente com os registros da plantação. Sarah estava atrás da família que alegava ser sua dona — arma escondida, olhos fixos na câmera — apenas dois dias antes de liderar uma das maiores fugas da história do Condado de Charleston.

Uma criança que se recusou a ser possuída

A equipe de restauração passou a tratar a fotografia não como obra de arte, mas como prova. Foster trouxe livros de contabilidade da plantação, cartas e recibos. Um dos registros dizia:

“Sarah, nove anos. Adquirida em abril de 1858. Empregada doméstica. Comportamento aceitável.”

E então, uma carta do coronel para seu irmão, datada de 15 de junho de 1860:

“Vinte e três dos meus negros tentaram fugir… Sete continuam foragidos, entre eles uma empregada doméstica de nove anos, antes considerada confiável.”

Dois dias antes, ela havia posado atrás dele para aquele retrato.

As mãos de Morrison tremiam enquanto ela traçava o contorno tênue de Sarah na imagem. “Ela não estava apenas correndo”, disse ela. “Ela estava liderando.”

Mensagens no Tecido

Uma semana depois, Morrison fez outra descoberta. Sob alta ampliação, ela notou pequenas irregularidades na bainha do vestido simples de Sarah. Fios, quase invisíveis, formando figuras minúsculas — uma estrela, uma cabaça, duas linhas paralelas e uma cruz.

“Não são decoração”, ela percebeu em voz alta. “São símbolos.”

Código da Ferrovia Subterrânea.

A “cabaça para beber” — a Ursa Maior — apontava para o norte. A estrela marcava Polaris, a direção da liberdade. Esses não eram pontos aleatórios. Era um mapa.

Ao examinar as imagens, Foster ficou em silêncio. “Ela não estava apenas fugindo”, disse ele. “Ela conhecia as rotas. Ela guiava outras pessoas.”

Uma menina escravizada de nove anos, fluente na língua secreta da Ferrovia Subterrânea.

O Caminho para a Liberdade

Registros da Filadélfia confirmaram o impossível. Cartas de abolicionistas quakers descreveram um grupo de sete refugiados que chegaram de Charleston em julho de 1860 — liderados, escreveram eles, por “uma criança de coragem notável que conhecia o caminho mesmo na escuridão”.

Um dos depoimentos, preservado nos arquivos do Freedmen’s Bureau, dizia:

“Ela tinha uma pequena faca e disse que a usaria em si mesma antes de deixar que a levassem de volta.”

A arma de Sarah, antes escondida atrás das costas, havia se tornado seu juramento: liberdade ou morte.

E ela sobreviveu.

Outro registro, datado de um mês depois, listava sua colocação com Elizabeth e Thomas Webb — quakers da Filadélfia que acolhiam refugiados do Sul. Os registros escolares daquele outono listavam “Sarah Webb, nove anos, talentosa em letras”.

Uma carta de Elizabeth para sua irmã descrevia a criança que elas haviam acolhido:

“Ela acorda chorando no meio da noite e agarra a pequena faca que trouxe de Charleston. Não tenho coragem de tirá-la dela. Representa algo que não consigo compreender — o direito de defender a própria vida.”

A criança que se tornou professora

Ao longo da década seguinte, Sarah prosperou. Em 1870, os registros do censo a listavam como professora na Filadélfia, morando com a família Webb como pensionista adulta.

Ela ensinou a ler e escrever para crianças anteriormente escravizadas — as mesmas habilidades que um dia lhe foram negadas. Jornais da década de 1870 descreveram suas palestras em igrejas e sociedades literárias, sua defesa da educação e dos direitos civis.

Em 1875, ela escreveu uma carta para sua tutora adotiva, preservada nos arquivos da família Webb:

“Você me acolheu quando eu era uma criança assustada, com uma faca e pesadelos. Liberdade, você me ensinou, significa o direito de me tornar quem eu quiser ser. Eu ainda guardo aquela faca — não para usá-la, mas para me lembrar da criança que não se curvava.”

Traçando um legado

Sarah casou-se com um carpinteiro chamado James Parker em 1878. Criaram três filhos na Filadélfia, todos instruídos e defensores de causas importantes. Quando ela faleceu em 1903, aos 52 anos, o jornal Philadelphia Tribune a descreveu como “uma educadora e defensora que dedicou sua vida ao progresso de seu povo”.

Um século depois, seu nome ressurgiu através da lente de um microscópio.

A pesquisa de Foster e Morrison os levou à Dra. Michelle Parker — bisneta de Sarah e professora da Universidade Howard. Ao ver a fotografia, seus olhos se encheram de lágrimas.

“Minha avó contava histórias sobre uma menina que escapou da escravidão”, disse ela, com a voz embargada. “Mas nunca soubemos o nome dela. Agora sabemos.”

O que ela carregava

Seis meses depois, o Museu Nacional de História Afro-Americana inaugurou uma exposição intitulada “O Que Ela Carregou: A História de Resistência e Redenção de Sarah”.

No centro, erguia-se o daguerreótipo restaurado, ampliado para quase dois metros de altura. O rosto de Sarah, outrora quase apagado pelo tempo, agora encarava todos os visitantes. A lâmina atrás dela brilhava fracamente sob as luzes da galeria.

Ao redor, estavam os artefatos que reconstruíam sua vida — livros de registro da plantação que a listavam como propriedade, cartas de abolicionistas descrevendo sua fuga, registros escolares da Filadélfia e suas palavras manuscritas de 1875.

Naquele dia, a Dra. Michelle Parker compareceu perante os repórteres, acompanhada de sua filha adolescente.

“Minha tataravó ficou atrás das pessoas que a escravizaram com uma faca nas mãos”, disse ela. “Ela tinha nove anos e não tinha medo. Ela olhou para aquela câmera e garantiu que a veríamos — não como propriedade, mas como pessoa. Nós somos o seu legado.”

Os visitantes choravam, cochichavam, rezavam. As crianças apontavam para os símbolos bordados na bainha do vestido de Sarah; os mais velhos viam em sua audácia a coragem de seus próprios ancestrais.

A Garota Que Recusou o Apagamento

Quando a galeria esvaziou naquela noite, Angela Morrison permaneceu em silêncio. Ela olhou para a fotografia uma última vez — a postura orgulhosa do coronel, a compostura da esposa, as crianças bem-apessoadas — e atrás deles, na sombra, uma menininha segurando sua arma, olhando fixamente para a frente.

“Eu não a trouxe de volta”, disse Morrison suavemente. “Ela se trouxe de volta sozinha.”

Durante 164 anos, Sarah esperou — escondida em prata e silêncio, enterrada sob camadas de oxidação e esquecimento. Agora, sua história estava na capital do país, imortalizada em vidro e luz.

Uma criança que se recusou a ser invisível.

Uma professora que transformou a sobrevivência em propósito.

Uma mulher cuja coragem sobreviveu a todas as correntes que tentaram prendê-la.

O que ela carregava era mais do que uma lâmina.

Era desafio — afiado, oculto e ainda brilhando.