Botas pesadas martelam as tábuas apodrecidas do chão da prisão do Templo. É 3 de julho de 1793 em Paris. A porta atinge a parede e seis guardas municipais invadem a sala iluminada por velas para arrancar o jovem Louis Charles, de apenas oito anos, do aperto desesperado de sua mãe. Marie Antoinette grita, lutando por uma hora contra o inevitável, protegendo o menino com seu próprio corpo debilitado até que a exaustão a obriga a ceder. Esta violência não é uma execução; é um prelúdio. Enquanto o mundo espera pela guilhotina, o Comitê de Segurança Pública inicia um protocolo mais sombrio dentro dessas paredes úmidas. Ela segura uma tira rasgada de seda preta, um retalho de luto por seu marido morto, que logo se tornará a única bandeira de sua resistência. Por que a mera morte era insuficiente para os arquitetos do Terror e que confissão monstruosa eles estavam dispostos a fabricar para justificar seu apagamento total? A lâmina mata o corpo, mas o silêncio destrói a alma.

Nas horas mais profundas da noite de 2 de agosto de 1793, a transferência começa. Marie Antoinette é acordada na prisão do Templo e recebe ordens para se vestir. Não há fanfarra, apenas o baralhar apressado de botas e o arranhar de penas em papéis de transferência. Ela é movida para a Conciergerie, a fortaleza sombria conhecida em toda Paris como a antecâmara da morte. A mudança sensorial é absoluta. O Templo guardava a memória de um palácio; a Conciergerie cheira ao apodrecimento do rio Sena, corpos não lavados e pedra antiga.

Ela é conduzida por degraus escorregadios até uma cela semissubterrânea, úmida e escura, onde a luz do dia luta para penetrar pelas janelas gradeadas ao nível da rua. A maquinaria institucional começa imediatamente a triturar sua identidade. O registro da prisão não lista uma rainha da França, nem uma arquiduquesa da Áustria; lista a prisioneira número 280. Para os carcereiros, ela é simplesmente a Viúva Capet. Cada pertence pessoal é catalogado e confiscado: um pequeno relógio de ouro, um espelho de bolso, uma mecha de cabelo, tudo levado. Ela fica apenas com as roupas do corpo e aquele pedaço escondido de seda preta preso dentro do corpete, um relicário secreto de sua vida anterior que os guardas inicialmente ignoram.

Seu novo mundo é definido por uma falta de privacidade total e sufocante. A cela é dividida apenas por uma tela frágil na altura da cintura. De um lado, dois gendarmes bebem, fumam cachimbos de argila e jogam cartas, especificamente ordenados a nunca perdê-la de vista por um único segundo. Do outro lado, uma mulher morrendo de tuberculose e luto tenta manter os rituais de um ser humano. Ela deve se lavar, se vestir e usar o balde atrás da tela, ouvindo os homens respirar e cuspir a poucos metros de distância. O ar fica denso com fumaça de tabaco velho, sufocando seus pulmões já debilitados. A solidão é um luxo negado aos condenados. No entanto, nesta miséria, uma vontade silenciosa de resistir endurece como ferro resfriado.

Ela se recusa a interagir com os guardas, negando-lhes a satisfação de seu medo. Ela cria uma rotina rígida para combater o caos. Ela remenda seu vestido preto em decomposição com uma única agulha obtida por descuido, concentrando-se no ponto para ignorar o sangue da tosse. Registros sugerem que ela sofre de hemorragias frequentes, provavelmente um câncer uterino avançado, transformando a palha úmida de seu colchão em um local de humilhação constante e silenciosa. No entanto, ela esfrega seus sapatos e mantém uma postura real em um banquinho de madeira; sucumbir à sujeira seria admitir culpa.

Os captores, no entanto, possuem uma arma mais afiada que o frio ou a umidade. Eles acenam com notícias de seus filhos. Os guardas deixam escapar rumores sobre o Delfim, seu filho, sugerindo que a cooperação poderia render uma carta, uma visita ou apenas informações sobre sua saúde. É uma misericórdia calculada; eles não a querem confortável, eles a querem manipulável. Eles balançam a segurança de seus filhos para ver se a rainha trocará seus segredos pela paz de uma mãe. Ela não sabe que a misericórdia que oferecem é uma ficção que esconde um preço que ela ainda não pode imaginar. A esperança é o instrumento mais cruel do torturador.

O tribunal revolucionário se reúne em 14 de outubro de 1793 em um salão sufocante com o calor de corpos amontoados e o fedor de lã não lavada. O ar está denso com a antecipação de um espetáculo, mas os procedimentos começam com uma monotonia extenuante. Por 15 horas, o promotor Fouquier-Tinville martela a prisioneira 280 com perguntas sobre o esgotamento do tesouro e correspondência secreta com a Áustria. Estes são crimes políticos, a moeda esperada de um regime caído. Marie Antoinette responde com uma calma aterrorizante, sua voz baixa mas firme, seus dedos traçando absentemente o tecido de seu vestido preto. Ela nada admite, nada assina. O custo físico da masmorra é evidente; sua visão está falhando e ela pede água frequentemente, mas sua disciplina permanece uma parede impenetrável.

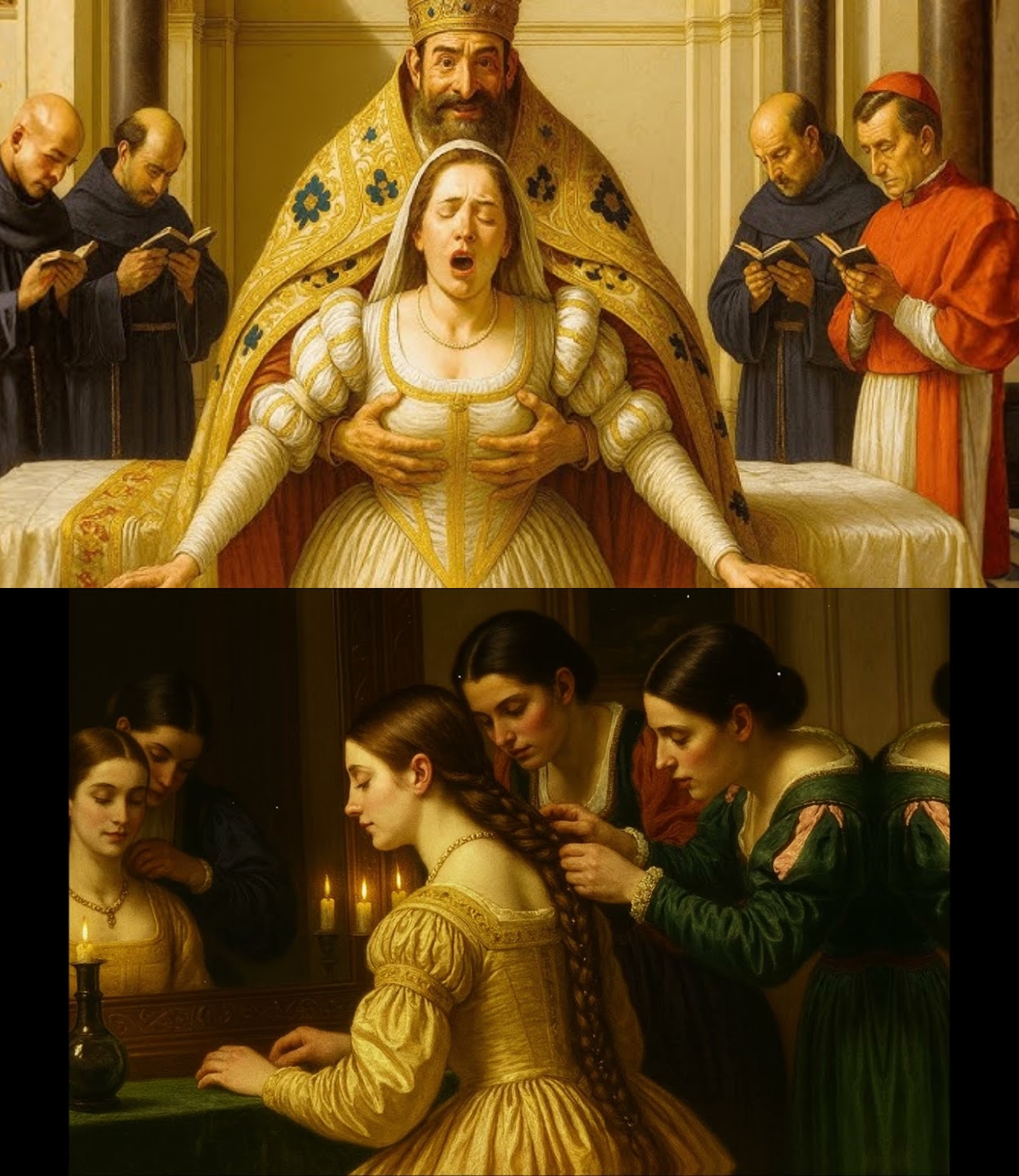

O tribunal percebe que as acusações de traição são insuficientes para destruir o símbolo que ela representa. Para matar a rainha é um ato político; para obliterar a mulher, eles devem arquitetar uma atrocidade moral. É aqui que o verdadeiro preço da misericórdia oferecida é revelado. A razão pela qual a separaram de seu filho no primeiro ato não foi apenas por segurança, mas para reconstrução. Nas semanas de isolamento, o sapateiro Simon, o carcereiro do menino, alimentou Louis Charles, de oito anos, com álcool e retórica revolucionária, distorcendo suas memórias confusas em uma arma. A evidência oculta que a acusação agora revela é um depoimento assinado pela mão trêmula da criança, acusando sua mãe de corrupção incestuosa.

A acusação cai no silêncio do tribunal como uma pedra em águas profundas. Jacques Hébert, o jornalista radical, lê as acusações com um sorriso malicioso, detalhando atos de depravação supostamente cometidos contra o herdeiro do trono. O objetivo é a desumanização total: pintar a mulher austríaca não apenas como uma tirana, mas como um monstro que viola as próprias leis da natureza. Se a multidão acreditar nisso, ninguém chorará por ela. A monarquia morrerá não como uma tragédia, mas como uma infecção extirpada do corpo político. Os juízes se inclinam para frente, esperando o colapso, o grito ou a vergonha que validará seu teatro. Uma mentira dita por uma criança é a mais difícil de refutar.

Marie Antoinette permanece em silêncio. Ela não olha para Hébert, ela não olha para o júri. Por momentos que parecem eternidades, o único som é o arranhar da pena do escrivão. Um dos jurados, insatisfeito com a falta de reação dela, pressiona-a a responder à acusação específica sobre seu filho. A armadilha está armada: negá-lo é chamar seu filho de mentiroso; aceitá-lo é a morte. Ela não debate. Ela se levanta lentamente de seu assento, sua figura emaciada subitamente comandando o salão caótico. Ela se volta não para os juízes, mas para a galeria, para as mulheres do mercado e vendedoras de peixe que vieram tricotar e vê-la morrer. Sua voz corta o ar viciado, nítida e inegável. Se eu não respondi, diz ela, é porque a própria natureza se recusa a responder a tal acusação feita contra uma mãe. Ela faz uma pausa, seu olhar percorrendo os rostos das mulheres que a odeiam. Eu apelo a todas as mães que possam estar presentes aqui. O efeito é instantâneo e catastrófico para a acusação. Em vez de quebrar a rainha, a tentativa inverteu totalmente a dinâmica.

Em vez de um monstro, a multidão vê uma mãe se defendendo contra uma obscenidade impensável. As mulheres do mercado, as mais ferozes impulsionadoras da revolução, caem em um murmúrio atordoado. Algumas choram. O silêncio que se segue não é o silêncio da submissão, mas o silêncio da vergonha compartilhada. A seda preta que ela usa não é mais um emblema de derrota; tornou-se uma armadura contra a sujeira que lançam sobre ela. Os juízes apressam o julgamento, enterrando o momento sob ruído processual. Eles falharam em destruir seu espírito, então devem agora correr para destruir seu corpo antes que o humor da turba mude permanentemente. O veredito foi escrito antes do julgamento começar, mas a vitória moral foi arrancada das mãos da República. Ela se senta novamente, o breve fogo desaparecendo na resistência cinzenta dos condenados. Ela sobreviveu ao teste, mas sabe que o resultado permanece inalterado. Ela preservou sua dignidade, mas selou seu destino. A verdade não é escudo contra uma lâmina que já foi afiada.

São 4h30 da manhã de 16 de outubro de 1793. A vela na cela queimou até se tornar um toco de sebo e pavio. Marie Antoinette foi devolvida à Conciergerie, não para dormir, mas para esperar. O veredito foi a morte, como esperado. A sentença é imediata. Nestas horas finais, a vigilância relaxa apenas o suficiente para permitir um único e silencioso descuido. Ela pede ao gendarme Bault uma caneta e papel; surpreendentemente, ele atende. Aqui, no silêncio pesado antes do amanhecer, ela realiza seu rito final. Não é um sacramento religioso — o padre enviado a ela é um padre constitucional, um fantoche da república que ela se recusa a reconhecer — mas um rito de memória. Ela se senta na beira do catre, usando os joelhos como mesa. A seda preta de seu vestido de luto roça o chão úmido enquanto ela se inclina sobre o papel. Sua mão, que outrora assinou tratados e patrocinou óperas, agora treme de exaustão e frio.

No entanto, a escrita é legível, os pensamentos lúcidos. Ela começa a escrever uma carta para sua cunhada, Madame Elisabeth. Este documento, catalogado hoje nos Arquivos Nacionais sob a referência AE2 1384, revela a mulher despojada da coroa. Não há raiva na tinta, não há manifesto político. Em vez disso, ela escreve sobre o dever. Ela exorta seus filhos a perdoarem seus assassinos. Ela escreve: Eu perdoo meus inimigos pelos males que me causaram. O texto está manchado com pequenas manchas circulares; historiadores debatem há muito tempo se são lágrimas ou apenas o fluxo errático de uma pena de prisão barata. Não importa; a intenção é uma transmissão final de amor aos sobreviventes do naufrágio. Ela despeja sua vida restante nessas palavras, dobrando o papel com a reverência de uma oração, acreditando ter assegurado um legado de perdão para seu filho. Uma mensagem enviada nem sempre é uma mensagem recebida.

Ela entrega a carta dobrada a Bault, confiando na cadeia de comando para entregá-la. Este é o pivô trágico da manhã final: Bault, temendo por seu próprio pescoço, não a entrega a Elisabeth. Ele a entrega diretamente a Fouquier-Tinville, o promotor. A carta não é enviada; é arquivada. Ela desaparece no estômago burocrático do Terror, enterrada sob pilhas de mandados de prisão. Madame Elisabeth nunca a lerá; ela seguirá a rainha até a guilhotina meses depois, sem saber desta absolvição final. O último ato de agência da rainha é interceptado; sua voz é silenciada antes mesmo de a lâmina cair. Com a carta perdida, a transformação final começa. Ela não pode morrer no vestido preto; ele está esfarrapado e os símbolos de luto são políticos demais para o cadafalso. Ela deve vestir branco, a cor das rainhas da França em luto, sim, mas também a cor do martírio.

Ela se move para trás da tela. Os guardas, em um último ato de crueldade mesquinha, recusam-se a desviar o olhar, forçando-a a trocar de roupa sob seu olhar. Ela consegue esconder o linho manchado de sangue, evidência de seu corpo falhando, em uma fresta na parede, uma tentativa desesperada de manter sua decadência física privada. Ela emerge em um vestido simples de piquet branco, com uma touca de linho comum na cabeça. O cabelo grisalho é cortado curto pelo carrasco Henri Sanson, que amarra suas mãos atrás das costas. As cordas são grossas e ásperas; elas cortam os pulsos que há poucos instantes seguravam a caneta. A seda preta é deixada para trás na cela, como uma pele trocada. Ela não é mais a Viúva Capet; ela é algo mais duro, mais frio e inteiramente só. Ela caminha em direção à porta, deixando a pedra úmida pelo ar fresco do outono. A história que você conhece é escrita com tinta; a história que você sente é escrita com sangue.

A carroça sacoleja sobre os paralelepípedos da Rue Saint-Honoré. É uma carroça aberta e rústica, uma última indignidade projetada para expô-la à sujeira da rua e aos insultos da multidão. Ela se senta de costas para os cavalos, com as mãos amarradas tão firmemente que a circulação falha, os olhos fixos no horizonte dos telhados. No alto de uma janela, o artista Jacques-Louis David esboça sua passagem. Ele captura nenhuma grandeza real, apenas a queda da mandíbula e o corte irregular de seu cabelo. É uma série apressada de linhas de grafite, um testemunho silencioso de uma mulher esvaziada pelos meses na escuridão. Na Place de la Révolution, a multidão é vasta, um mar de barretes vermelhos esperando pelo ato final.

Ela sobe os degraus do cadafalso com uma leveza que desmente a ruína de seu corpo. Na confusão da plataforma, ela pisa no pé do carrasco. Perdoe-me, senhor, eu não fiz de propósito. Estas são suas últimas palavras: não uma maldição sobre a revolução, nem um apelo por salvação, mas um reflexo de cortesia de um mundo desaparecido. A lâmina cai às 12h15. O rugido da multidão é ensurdecedor, mas é o último som que ela ouvirá. O apagamento começa antes que o sangue seque. Seu corpo não é entregue à sua família; é jogado em uma carreta e levado ao cemitério de Madeleine. A cabeça é colocada entre as pernas. Não há lápide. Os coveiros cobrem os restos com cal viva, um fogo químico destinado a consumir carne e ossos rapidamente, impedindo que o local se torne um santuário. O custo do enterro é registrado no livro municipal: Caixão para a Viúva Capet, seis libras.

O preço de uma rainha é reduzido ao custo de tábuas de pinho e pó cáustico. A carta que ela escreveu permanece lida em uma gaveta do governo, onde ficará na escuridão por 20 anos antes de ser encontrada. A seda preta pela qual ela lutou desapareceu, substituída pelo pó branco da cova de cal. Os gritos do Templo foram silenciados. A confissão que tentaram fabricar nunca se materializou, então contentaram-se com a aniquilação das evidências. A república lavou o sangue das pedras, mas as manchas penetraram na argamassa, indeléveis e frias. A bota deixou o pescoço, mas a impressão permanece na poeira. A história enterra seus mortos, mas nunca dorme.