-

O horrível ritual da primeira noite de núpcias que Roma um dia tentou apagar da história

O horrível ritual da primeira noite de núpcias que Roma um dia tentou apagar da história Em 25 de outubro…

-

PARTE 2: O ESPÍRITO DO IMPÉRIO

PARTE 2: O ESPÍRITO DO IMPÉRIO Marcus não olhou para Flavia, sua voz estava rouca como o som de folhas…

-

O que as noivas romanas eram obrigadas a fazer na noite de núpcias vai chocá-lo.

O que as noivas romanas eram obrigadas a fazer na noite de núpcias vai chocá-lo. Ela ainda não sabia, mas…

-

Três vezes em uma noite – enquanto todos assistiam (O casamento mais sombrio do Vaticano)

Três vezes em uma noite – enquanto todos assistiam (O casamento mais sombrio do Vaticano) Na noite de 30 de…

-

O que os mamelucos fizeram às mulheres cristãs foi pior do que você imagina.

A seda aperta-se em torno dos seus pulsos; não é corda, é seda, cara e deliberada, porque a seda não…

-

Rei Xerxes: O que ele fez à própria filha foi pior que a morte

O ar é espesso, quase mastigável, uma mistura sufocante de incenso pesado, óleo de mirra e algo mais que mal…

-

O que o rei Xerxes fez à sua própria filha foi pior que a morte.

O conteúdo a seguir foi traduzido para o Português do Brasil, mantendo o conteúdo e a estrutura originais, removendo as…

-

A Família Harlow: O Mistério de uma Família Consanguínea Oculta nas Montanhas Apalaches e Seus Rituais Assombrosos

O que mais deveria incomodá-lo em relação ao clã Harlow não é o que você pensa. Não são as deformidades…

-

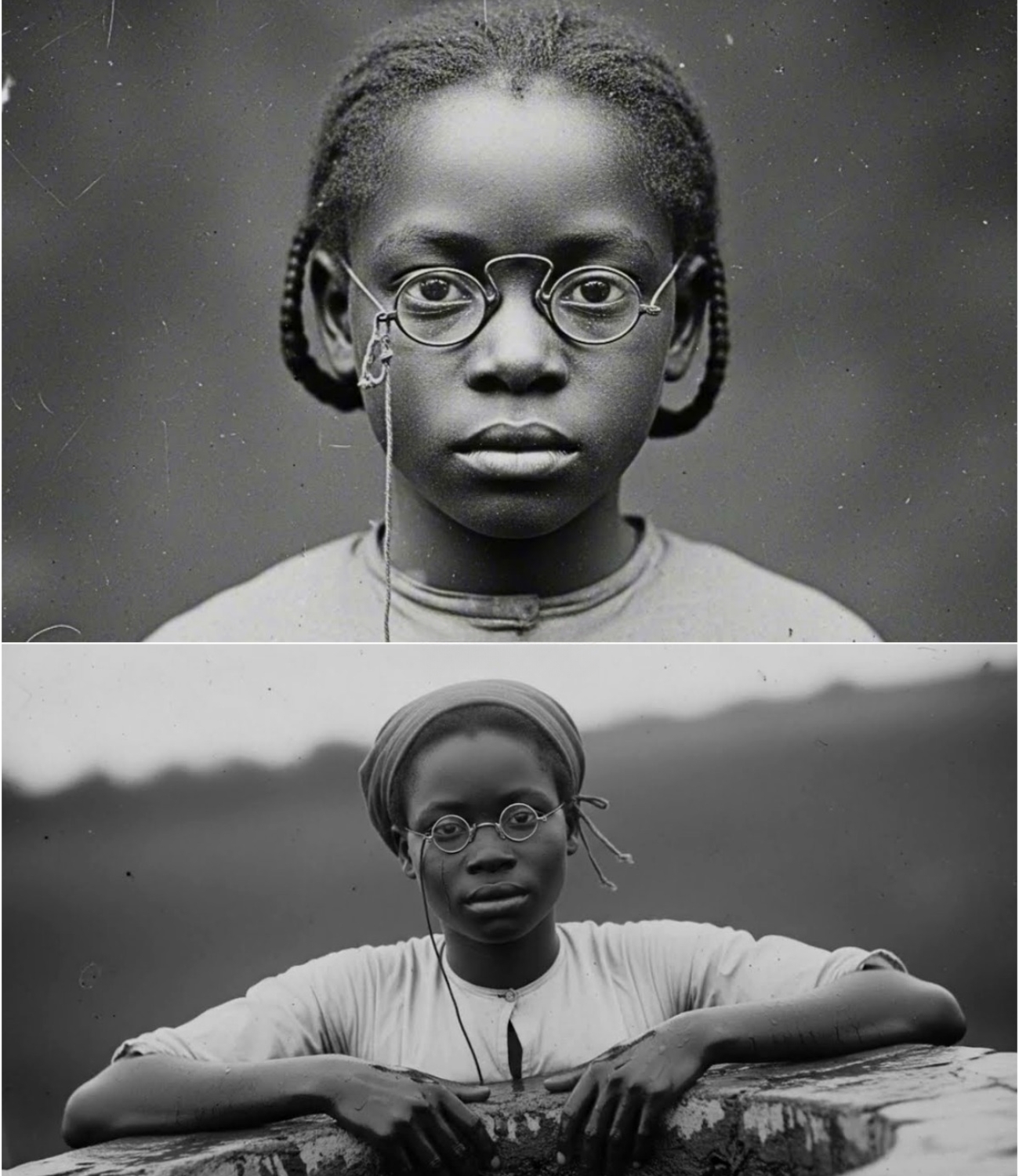

(1865, Sarah Brown) A menina negra com memória fotográfica — ela teve uma vida difícil.

(1865, Sarah Brown) A menina negra com memória fotográfica — ela teve uma vida difícil. Prólogo: Um Dom Poderoso Demais…

-

Ele disse a ela: ‘Ninguém vai acreditar em você’… 18 anos depois, ele estava acorrentado em sua própria plantação.

Ele disse a ela: ‘Ninguém vai acreditar em você’… 18 anos depois, ele estava acorrentado em sua própria plantação. **PARTE…